Vagues de chaleur 2025

Publier un article sur le changement climatique sous ce titre en pleine chaleur estivale est devenu une tradition. C’est ainsi que nous combattons l’alarmisme climatique habituel, qui hiberne comme des ours pour réapparaître chaque été en force, profitant des vagues de chaleur saisonnières (l’été : « la période la plus chaude de l’année »).

La créativité n’a jamais été le point fort de l’idéologie climatique, alors vous connaissez les slogans : températures record, incendies de forêt dévastateurs, insectes vecteurs de maladies qui n’auraient jamais fait leur apparition sans le changement climatique… bref, une litanie de malheurs. L’échelle de couleurs des cartes météo d’actualité poursuit son évolution alarmiste : du bleu, de l’orange et du rouge, elle est passée à une constellation de rouges dont les nuances les plus foncées sont presque brunes.

La température de la mer n’est pas épargnée non plus. Été après été, les médias publient le même article avec des données fabriquées : la Méditerranée est en ébullition. En réalité, mesurer la température d’un fluide soumis à toutes sortes de courants horizontaux et verticaux et d’un volume aussi important n’est pas si simple. La meilleure estimation est fournie par le système de bouées Argo, disponible seulement depuis une vingtaine d’années, selon lequel le taux de réchauffement de la Méditerranée (0-700 m de profondeur) est de 0,04 °C par an (0,4 centième de degré) [1] . Si cette tendance se poursuit, cela se traduirait par un réchauffement de 0,4 °C (0,4 dixième de degré Celsius) d’ici une décennie, un chiffre absolument imperceptible pour les poissons et les humains. Bonne baignade !

Une mauvaise année pour l’idéologie climatique

Cette année, cependant, les promoteurs du changement climatique sont démoralisés. La panne d’électricité d’avril (en Espagne) a mis en lumière la stupidité et le danger de l’obsession pour les énergies renouvelables : intermittentes, instables, coûteuses et inefficaces. De même, la sécheresse, souvent utilisée comme slogan climatique, a pris fin sans que l’AEMET (Agence météorologique du Mexique) n’ait pu en prédire ni le début ni la fin. Ainsi, après les pluies qui ont débuté l’automne dernier, mars a été le troisième mois le plus humide depuis 1961.

Avant d’aborder le sujet, j’aimerais d’abord partager les bonnes nouvelles climatiques, celles qui réjouissent les citoyens ordinaires et irritent le battage médiatique éhonté sur le climat et ses pauvres victimes influencées. En effet, des études intéressantes ont été publiées cette année, qui continuent de démystifier la propagande climatique.

Récemment, la revue Science a publié une reconstitution des températures paléoclimatiques montrant que « la majeure partie de l’Europe était plus chaude et plus humide à l’époque préindustrielle de l’Holocène qu’elle ne l’est aujourd’hui » [2] . L’étude attribue cela aux variations du rayonnement solaire, cet éléphant dans la pièce ignoré par l’idéologie climatique, obsédée par ce merveilleux gaz résiduel appelé CO2, sans lequel il n’y aurait pas de vie sur notre planète. De plus, l’augmentation du CO2, la nourriture par excellence des plantes, facilite leur croissance : pour chaque augmentation de CO2 de 100 ppm (0,01 %), la production de nourriture végétale augmente de 40 % [3] .

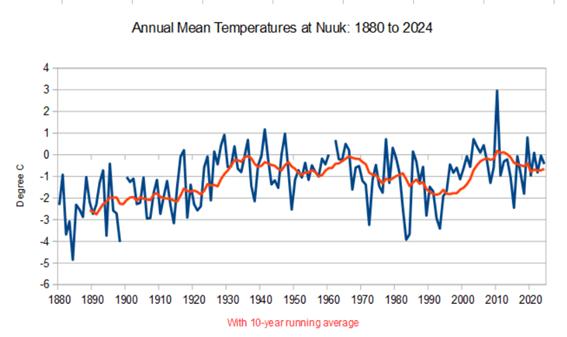

D’autre part, le dernier rapport de l’Institut météorologique danois, qui couvre le Groenland (pour le moment, selon Trump), montre que les températures à la station occidentale de l’île sont très similaires aujourd’hui à ce qu’elles étaient il y a près d’un siècle [4] :

De même, une autre étude publiée il y a quelques mois reconnaissait qu’« au cours des deux dernières décennies, la perte de glace de mer dans l’arctique a considérablement ralenti, sans diminution statistiquement significative de la superficie de la glace de mer en septembre depuis 2005 » [5] . Rappelez-vous, que quantitativement, la glace arctique est relativement insignifiante, vu qu’elle ne représente que 0,07 % de la glace de la planète. De plus, comme elle flotte dans l’océan, sa fonte éventuelle n’affecterait pas le niveau de la mer (principe d’Archimède).

La quantité de glace véritablement significative de la planète (1 250 fois supérieure à celle de l’Arctique) se trouve en Antarctique. Mais avec une épaisseur moyenne de plus de 2 km et une température moyenne de l’air de -55 °C (oui, en dessous de zéro), il semble que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. En fait, l’Antarctique possède l’un des climats les plus stables de la planète et sa température est restée constante depuis que des relevés existent. De plus, une étude publiée dans Nature suggère qu’il y a environ 1 000 ans (pendant la période chaude médiévale), la température sur le continent était plus élevée qu’aujourd’hui [6].

De retour à l’AEMET

Dans mon précédent article sur le changement climatique, j’ai largement cité Ignacio Font (1914-2003), l’un des météorologues les plus prestigieux du XXe siècle. Après près d’un demi-siècle de service actif, d’abord au Service météorologique national, puis à l’Institut national de météorologie qu’il finira par diriger (aujourd’hui l’AEMET), il nous a laissé, dans son magnifique ouvrage « Climatologie de l’Espagne et du Portugal », un précieux appendice pour comprendre pourquoi le problème de la prévision climatique « est insoluble » [7] . À cette époque, l’AEMET n’était pas l’agence de propagande qu’elle est aujourd’hui, mais une institution scientifique sérieuse.

Dans l’ouvrage susmentionné, Font démystifie le manque de fiabilité des modèles mathématiques de prévision climatique et la prétention de scientifiques qui ne possèdent qu’une compréhension « précaire » du problème complexe et multifactoriel du changement climatique. Cette question est d’une importance capitale, car ces modèles constituent le fondement de la propagande de l’idéologie du changement climatique, qui a trouvé dans cette société scientiste un terrain fertile pour faire passer pour de la science ce qui n’est que de la science-fiction et pour faire passer pour des scientifiques sérieux des charlatans dévoués à des intérêts louches (dont les leurs). Certains pourraient penser que les conclusions de Font, rédigées en 2000 et alors totalement orthodoxes, auraient été dépassées un quart de siècle plus tard. Or, ce n’est pas le cas. En effet, un long article de 2023 de Richard Lindzen, titulaire d’un doctorat de Harvard et professeur de sciences atmosphériques au MIT pendant 30 ans (aujourd’hui émérite), et de son collègue William Happer, professeur émérite de physique à l’Université de Princeton, expriment les mêmes préoccupations que Font à l’époque [8] .

L’article de Lindzen et Happer critique d’abord la politique zéro émission de CO2, la qualifiant de « désastreuse pour des millions de personnes dans le monde » car elle « éliminerait les engrais azotés, essentiels pour nourrir la moitié de l’humanité, réduisant ainsi l’approvisionnement alimentaire mondial, en particulier dans les zones sujettes à la sécheresse, et éliminerait la source d’énergie la plus fiable, la plus efficace et la moins chère ». C’est ce que Font a résumé comme « l’effondrement de l’économie mondiale ».

La deuxième critique de Lindzen et Happer est celle des modèles mathématiques censés prédire le climat et dont les résultats sont présentés aux médias comme des prophéties autoréalisatrices. À cet égard, Lindzen cite d’autres physiciens atmosphériques prestigieux, tels que Christy et Koonin, qui pointent du doigt le point sensible : les prédictions des modèles sont erronées face aux observations réelles. Par conséquent, « elles sont inadaptées à la prévision climatique ». Font a qualifié cela de « problème insoluble de la prévision climatique ».

Comme je l’ai mentionné précédemment, plus un modèle est complexe, plus sa capacité prédictive est faible. À cet égard, Lindzen et Happer affirment que « l’un des problèmes les plus surprenants » c’est que les modèles les plus récents (utilisés dans le sixième rapport d’évaluation du GIEC) « sont en réalité plus incertains que les précédents ».

Font décrit également dans son livre les facteurs multiples et complexes qui influencent le climat à long terme de notre planète, dont le CO2 n’est qu’un exemple. Lindzen et Happer vont plus loin et démontrent que les données paléoclimatiques révèlent deux faits essentiels.

La première, c’est que les niveaux de CO2 atmosphérique sont actuellement parmi les plus bas des 600 derniers millions d’années. Durant cette période, les concentrations atmosphériques de CO2 ont fluctué entre un minimum de 0,02 % (en dessous de 0,015 %, il n’y aurait plus de vie végétale) et un maximum de 0,7 %. Aujourd’hui, elles se situent à 0,04 % (près de 20 fois en dessous du maximum), un chiffre à peine supérieur au seuil de survie en dessous duquel il n’y aurait plus de vie végétale ni de vie humaine par manque de nourriture. En ce sens, la hausse du CO2 est rassurante.

Le CO2 ne détermine pas la température de la planète

Le deuxième élément est que, malgré toutes leurs limites, les données paléoclimatiques montrent une relation inverse entre le CO2 et la température durant certaines périodes. Lorsque la concentration atmosphérique de CO2 était à son plus haut niveau historique, les températures de la planète étaient proches de leur niveau le plus bas. À d’autres périodes de l’histoire de la Terre, le CO2 a eu tendance à augmenter environ 800 ans après la hausse des températures. Cela indiquerait une corrélation temporelle inverse à celle avancée; autrement dit, ce pourrait être l’augmentation de la température qui entraînerait une augmentation du CO2 près d’un millénaire plus tard, et non l’inverse. Par conséquent, « ni les observations contemporaines ni les données géologiques ne corroborent l’affirmation selon laquelle le CO2 est l’élément déterminant du climat terrestre. »

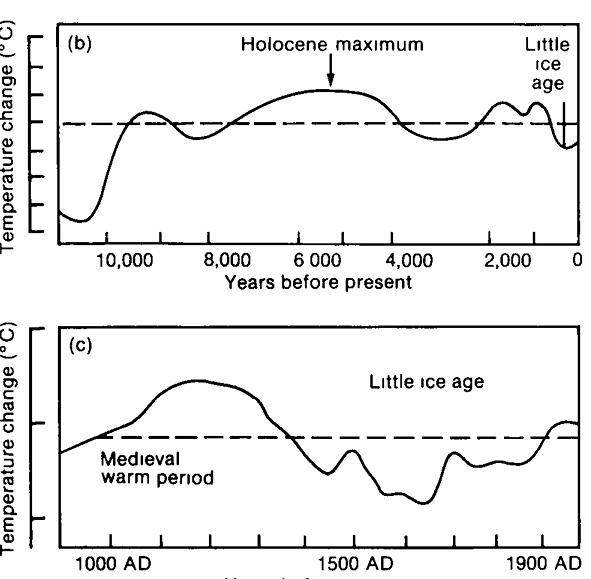

En fait, dans son premier rapport (AR1, 1990), le GIEC lui-même incluait des graphiques de températures à différentes échelles de temps qui montraient clairement les périodes où la température de la planète était nettement plus élevée qu’à la fin du XXe siècle, malgré des concentrations minimales de CO2 [9] . Le premier graphique (des 10 000 dernières années environ) identifie clairement le maximum de l’Holocène, tandis que le second (environ de l’an 1000 à nos jours) identifie clairement la période chaude médiévale, après laquelle, pour des raisons encore inconnues, est venu le Petit Âge glaciaire (environ 1350-1850), dont nous nous remettons heureusement :

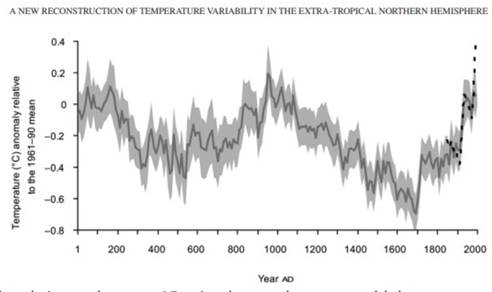

Ce dernier graphique du GIEC a été ratifié vingt ans plus tard dans une étude bien connue des températures dans l’hémisphère nord (Ljungqvist, 2010) [10] :

Lindzen et Happer rejoignent également Font sur deux points supplémentaires. Le premier c’est que, quoi qu’il en soit, le réchauffement climatique causé par une augmentation des gaz à effet de serre serait « faible et bénin », car l’histoire montre que les périodes de températures supérieures de quelques degrés Celsius « ont été bénéfiques pour l’humanité ».

Saturation en CO2

Le deuxième aspect est ce que l’on appelle la « saturation en CO2 », c’est-à-dire le fait que le CO2 devient moins efficace comme gaz à effet de serre à des concentrations plus élevées : « Chaque augmentation de sa concentration atmosphérique de 50 ppm (0,005 %) produit une variation progressivement plus faible du forçage radiatif ou de la température, de sorte que doubler la concentration de CO2 dans l’atmosphère (de 400 ppm à 800 ppm) n’aura que très peu d’effet de réchauffement. Ce phénomène de saturation expliquerait pourquoi les températures terrestres n’étaient pas catastrophiques, avec des concentrations de CO2 10 à 20 fois supérieures à celles d’aujourd’hui. » Font a également déclaré que « même si les émissions de gaz à effet de serre continuent de croître, le réchauffement aura une limite, atteinte à laquelle (…) la température moyenne mondiale resterait constante, quelle que soit toute augmentation ultérieure de la concentration de ces gaz. »

Enfin, Lindzen et Happer sont également d’accord avec Font sur l’importance des nuages et la difficulté impliquée dans « un système complexe et multifactoriel » tel que le climat, que Lindzen définit sommairement comme « un système composé de deux fluides turbulents interagissant l’un avec l’autre (l’atmosphère et les océans) sur une planète en rotation chauffée par le soleil ».

Lorsque l’AEMET était une institution scientifique sérieuse et non une association de propagande, elle a pu former des scientifiques de l’envergure de Font. Il est impossible de s’attendre à cela aujourd’hui.

Profitez des douces températures estivales qui nous manquent tant en hiver, de vos voitures thermiques fiables et performantes avec une grande autonomie, et des agréables barbecues d’été. Sans culpabilité.

Traduit par Eric Vieira

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

Cet article a été rédigé par Fernando del Pino Calvo-Sotelo et publié sur son site fpcs.es le 18 juillet 2025.

more news

Climate change computer projections are manifestly false and dangerously misleading

The alleged threat to the planet from human caused climate change has been at the forefront of Australian politics over the recent half century. Every year, just before meetings of the UN Conference of the Parties (COP) to the Climate Change Convention, slight increases in atmospheric carbon dioxide and global temperature are portrayed in the media as harbingers of future doom. Every extreme weather event is made out to be an ill omen of what is to come unless fossil fuels are eliminated.

Glacier fluctuations don’t yet support recent anthropogenic warming

Holocene glacier records show that glaciers worldwide reached their greatest extent during the Little Ice Age and were generally smaller during earlier warm periods. While glacier length is a valuable long-term regional climate indicator, the evidence does not clearly support the idea of uniform, synchronous global warming.

Challenges to the CO2 Global Warming Hypothesis: (13) Global Warming Entirely from Declining Planetary Albedo

Is the recent warming the result of less reflection of sunlight by the Earth? Two researcher state that declining albedo — not CO₂ — dominates the temperature trend.