Warum ich aufgehört habe, ein Klimakatastrophist zu sein…

Und warum so viele Klima-Propagandisten den Katastrophismus nicht aufgeben können.

Kürzlich stellte mein ehemaliger Kollege Tyler Norris in einem Austausch auf X fest, dass sich meine Ansichten zum Klimarisiko im Laufe der Jahre erheblich weiterentwickelt haben. Norris veröffentlichte einen Screenshot einer Seite aus dem Buch „Break Through“, in dem Michael Shellenberger und ich argumentierten, dass eine Katastrophe praktisch unvermeidlich sei, wenn die Welt weiterhin fossile Brennstoffe im derzeitigen Umfang verbrennen würde:

Wenn wir in den nächsten 50 Jahren weiterhin so viel Kohle und Öl verbrennen wie bisher, wird die Erwärmung der Erde zu einem Anstieg des Meeresspiegels und zum Zusammenbruch des Amazonas führen und laut Szenarien, die vom Pentagon in Auftrag gegeben wurden, eine Reihe von Kriegen um grundlegende Ressourcen wie Nahrung und Wasser auslösen.

Norris hat Recht. Ich glaube nicht mehr an diese Übertreibung. Ja, die Welt wird sich weiter erwärmen, solange wir weiterhin fossile Brennstoffe verbrennen. Und der Meeresspiegel wird steigen. Etwa 23 cm im letzten Jahrhundert, vielleicht weitere 60 bis 90 cm im Laufe dieses Jahrhunderts. Aber der Rest? Nicht so sehr.

Es gibt kaum Grund zu der Annahme, dass der Amazonas in den nächsten 50 Jahren zusammenbrechen könnte. Die Erträge und Produktionsmengen in der Landwirtschaft werden mit ziemlicher Sicherheit weiter steigen, wenn auch nicht unbedingt im gleichen Tempo wie in den letzten 50 Jahren. Es gibt weltweit keinen beobachtbaren Anstieg meteorologischer Dürren, die die Ressourcenkriege auslösen könnten, die das Pentagon damals in seinen Szenarioplanungen vorgesehen hatte.

Als wir „Break Through“ veröffentlichten, glaubten ich und die meisten Klimaforscher und -aktivisten, dass die Emissionen bei unveränderten Rahmenbedingungen bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einer Erwärmung um etwa fünf Grad führen würden. Wie Zeke Hausfather, Glen Peters, Roger Pielke Jr, and Justin Richie in den letzten zehn Jahren gezeigt haben, war diese Annahme nie plausibel.

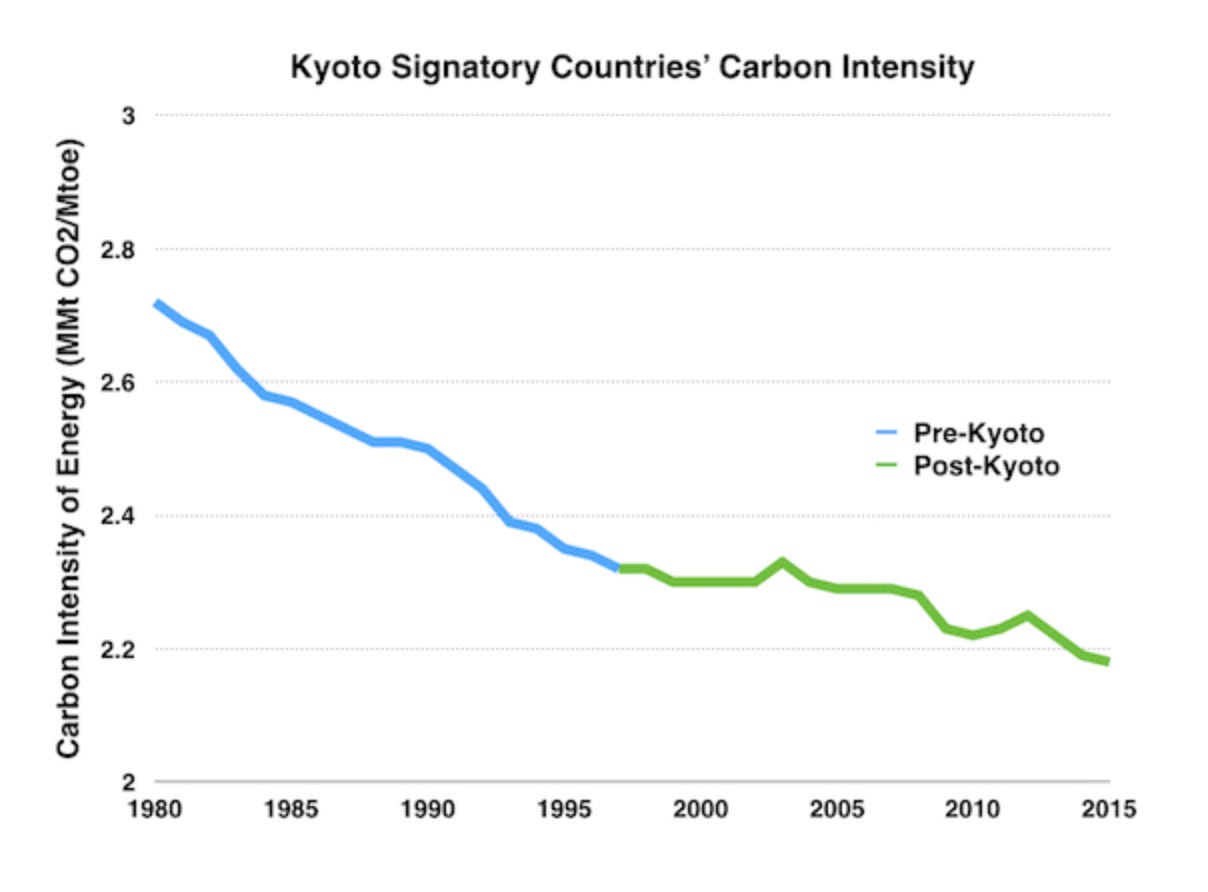

Es gab einige revisionistische Behauptungen, dass der Grund für die Herabstufung der Annahmen zur Erwärmung bei unveränderten Rahmenbedingungen auf den Erfolg der Klima- und Sauberen-Energie-Politik in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen sei. Aber eine Erwärmung um fünf Grad bis zum Ende dieses Jahrhunderts war 2007, als „Break Through” veröffentlicht wurde, genauso wenig plausibel wie heute. Die Szenarien, auf denen es basierte, gingen von einem sehr hohen Bevölkerungswachstum, einem sehr hohen Wirtschaftswachstum und einem langsamen technologischen Wandel aus. Keine dieser Trends entspricht auch nur annähernd den tatsächlichen langfristigen globalen Trends. Die Geburtenraten sind seit Jahrzehnten rückläufig, das globale Wirtschaftswachstum verlangsamt sich und die Weltwirtschaft wird dekarbonisiert.

Es gibt auch keinen guten Grund zu der Annahme, dass diese drei Trends gemeinsam aufrechterhalten werden könnten. Ein hohes Wirtschaftswachstum ist stark mit sinkenden Geburtenraten verbunden. Der technologische Wandel ist der Hauptmotor für langfristiges Wirtschaftswachstum. Eine Zukunft mit geringen technologischen Veränderungen ist nicht mit einem hohen Wirtschaftswachstum vereinbar. Und eine Zukunft, die durch hohe Wirtschaftswachstumsraten gekennzeichnet ist, ist nicht mit hohen Bevölkerungswachstumsraten vereinbar.

Aufgrund dieser Dynamik gehen die meisten Schätzungen für den schlimmsten Fall der Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts nun von 3 Grad oder weniger aus. Aber obwohl sich der Konsens über diese Schätzungen verschoben hat, hat sich die Reaktion auf diese gute Nachricht in weiten Teilen der Klimawissenschaft und -aktivisten nicht abgeschwächt. Vielmehr hat sich der Ort der Katastrophe lediglich von fünf auf drei Grad Erwärmung verlagert. Klimaschützer sind in den letzten Jahren wohl eher noch katastrophaler in Bezug auf den Klimawandel geworden, nicht weniger.

Dies ist umso verwirrender, als die guten Nachrichten weit über die Prognosen zur langfristigen Erwärmung hinausgehen. Trotz einer Erwärmung um fast eineinhalb Grad im Laufe des letzten Jahrhunderts ist die weltweite Sterblichkeit aufgrund von Klima- und Wetterextremen pro Kopf um das 25-fache oder mehr zurückgegangen. Wie Pielke kürzlich dokumentierte, ist die Welt in diesem Jahr auf dem besten Weg zu der mit ziemlicher Sicherheit niedrigsten klimabedingten Sterblichkeitsrate in der Geschichte der Menschheit, nicht nur pro Kopf, sondern auch in absoluten Zahlen. Die wirtschaftlichen Kosten von Klimaextremen steigen zwar weiter, aber dies ist fast ausschließlich auf den Wohlstand, das Bevölkerungswachstum und die Migration der Weltbevölkerung in Gebiete mit Klimagefahren zurückzuführen, vor allem in Städte, die tendenziell in Küstenregionen und Überschwemmungsgebieten liegen.

Ich denke daher, dass die weitaus interessantere Frage, die Norris zumindest implizit aufwirft, nicht lautet, warum meine Kollegen und ich bei Breakthrough unsere bisherigen Annahmen zum Klimarisiko revidiert haben, sondern warum so viele progressive Umweltschützer wie Norris dies nicht getan haben.

Wann ist Wetter Klimawandel?

Für mich begann die kognitive Dissonanz, als ich mich Ende der 2000er Jahre mit Roger Pielke Jr.s Arbeit über normalisierte Hurrikanverluste vertraut machte. Zu dieser Zeit begann die Klimaschutzbewegung, sich auf extreme Wetterereignisse zu konzentrieren, nicht nur als Vorboten der Stürme unserer Enkelkinder, um den Titel von James Hansens Buch aus dem Jahr 2009 zu zitieren, sondern als Folge des aktuellen Klimawandels.

Hansen selbst hatte sich keiner solchen Illusion hingegeben und schrieb, dass „der lokale Klimawandel im Vergleich zu den täglichen Wetterschwankungen gering bleibt”. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Klimaschutzbewegung jedoch erkannt, dass es politisch nicht ausreichen würde, den Klimawandel als zukünftiges Risiko darzustellen, um die Energieversorgungssysteme in den USA und weltweit so umzugestalten, wie es die meisten für notwendig hielten. Nach dem Scheitern des Waxman-Markey-Gesetzes zum Emissionshandel im Jahr 2010 wurde dies zu einem besonders dringenden Anliegen der Bewegung. Daher versuchte sie, den Schwerpunkt der Klimakatastrophe von der Zukunft in die Gegenwart zu verlagern.

Falls Sie wissen möchten, warum Pielke in den letzten 15 Jahren von Klimaaktivisten und engagierten Klimawissenschaftlern so verteufelt wurde, dann liegt das daran, dass er dieser neuen Darstellung im Weg stand. Pielkes Arbeit, die bis Mitte der 1990er Jahre zurückreicht, zeigte immer wieder, dass die normalisierten wirtschaftlichen Kosten klimabedingter Katastrophen trotz der dokumentierten Erwärmung des Klimas nicht stiegen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Forschern, die manchmal Studien veröffentlichen, die den von der Klimabewegung gewählten Narrativen zuwiderlaufen, war er nicht bereit, darüber zu schweigen. Pielke stand der Advocacy-Community im Weg, als diese entschlossen war, zu argumentieren, dass die heutigen Katastrophen durch den Klimawandel verursacht würden, und wurde überrollt.

Aber die kognitive Dissonanz ging für mich weit darüber hinaus. Es waren nicht nur die von Pielke vorgelegten starken Beweise, die eine zentrale Behauptung der Klimaschutzbewegung untergruben. Es war auch nicht das brutale Ende von Pielkes Karriere. Vielmehr wurde mir klar, warum man in den Daten zu Katastrophenschäden keine Anzeichen für den Klimawandel finden konnte, obwohl sich die Erde im letzten Jahrhundert um fast eineinhalb Grad erwärmt hatte.

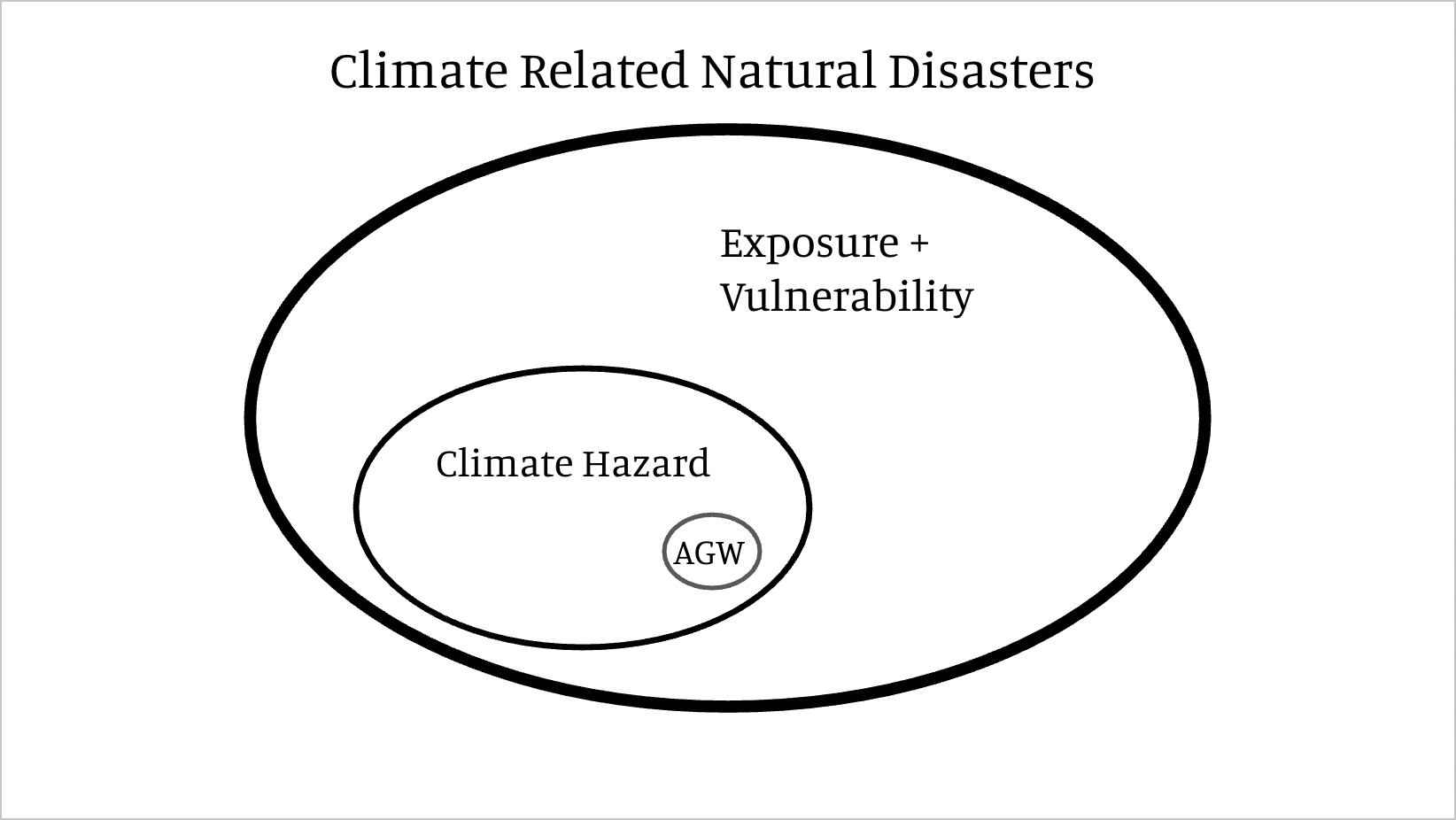

Das hängt mit zwei miteinander verbundenen Faktoren zusammen, die bestimmen, wie das Klima zum Wetter wird und wie das Wetter wiederum zu klimabedingten Naturkatastrophen beiträgt. Zunächst zum zweiten Faktor: Klimabedingte Naturkatastrophen sind nicht einfach das Ergebnis von schlechtem Wetter. Sie entstehen an der Schnittstelle zwischen Wetter und menschlichen Gesellschaften. Was die Kosten einer klimabedingten Katastrophe sowohl in menschlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht bestimmt, ist nicht nur die Extremität des Wetters. Es kommt auch darauf an, wie viele Menschen und wie viel Vermögen von dem extremen Wetterereignis betroffen sind und wie anfällig sie für dieses Ereignis sind. In der gleichen Zeit, in der sich das Klima um 1,5 Grad erwärmt hat, hat sich die Weltbevölkerung mehr als vervierfacht, das Pro-Kopf-Einkommen ist um das Zehnfache gestiegen und der Umfang der Infrastruktur, der sozialen Dienste und der Technologien, die Menschen und Vermögen vor Klimaextremen schützen, hat sich massiv erweitert. Diese letzteren Faktoren überlagern einfach das Klimasignal.

Aber es ist nicht nur so, dass diese anderen Faktoren – Exposition und Anfälligkeit gegenüber Klimagefahren – so große Einflussfaktoren bei der Bestimmung der Kosten klimabedingter Katastrophen sind. Das zweite Problem bei der Behauptung, dass der Klimawandel Naturkatastrophen verursacht, besteht darin, dass der anthropogene Klimawandel auf lokaler und regionaler Ebene einfach ein viel geringerer Faktor ist als natürliche Klimaschwankungen. Seit Hansen vor über 15 Jahren die gleiche Beobachtung gemacht hatte, hat sich an dieser grundlegenden Tatsache in der klimawissenschaftlichen Literatur nichts geändert.

In den letzten Jahren haben einige Klimawissenschaftler, darunter Hausfather und Hansen, auf ungewöhnlich hohe Oberflächen- und Meerestemperaturen als Beweis dafür hingewiesen, dass sich die Erwärmung möglicherweise beschleunigt, vielleicht sogar schneller als von Modellensembles vorhergesagt. Aber selbst wenn sich die Klimasensitivität als relativ hoch erweisen sollte, ist die zusätzliche anthropogene Erwärmung um eine Größenordnung geringer als die Schwankungen der natürlichen Variabilität.

Diese grundlegende physikalische Realität kann in der umfangreichen Literatur zu den Auswirkungen des Klimawandels mit ihrer verwirrenden Terminologie und ihren Erkenntnissen zu Konzepten wie Attribution und Detektion leicht untergehen. Die Debatte darüber, ob der anthropogene Klimawandel Auswirkungen auf verschiedene Arten von Extremereignissen hat, vermischt sich schnell mit der Debatte darüber, ob der Klimawandel ein wichtiger Faktor oder gar der wichtigste Faktor für Extremereignisse ist.

Betrachten Sie diese Twitter-Debatte aus dem letzten Jahr über die Auswirkungen des Klimawandels auf tropische Wirbelstürme im Allgemeinen und den Hurrikan Helene im Besonderen, an der eine Reihe ehemaliger Mitarbeiter und Senior Fellows des Breakthrough Institute teilnahmen, darunter Norris, Jesse Jenkins, Hausfather und Pielke. In der Diskussion zitiert Hausfather eine Studie, die zu dem Schluss kommt, dass der Klimawandel während der Hurrikansaison 2020 im Nordatlantik zu einem Anstieg der Niederschläge im Zusammenhang mit Hurrikanen und tropischen Stürmen um 10 % geführt hat. Norris zitiert eine Ausreißerstudie von Forschern des Lawrence Berkeley National Laboratory, die schätzt, dass der Klimawandel die Niederschlagsmenge in Teilen von Georgia und North Carolina bis zu 50 % erhöht haben könnte. Jenkins verweist auf ein NOAA-Factsheet, das eine Reihe von Daten und Modellen zu den Anzeichen für eine Intensivierung tropischer Wirbelstürme weltweit und in verschiedenen regionalen Becken zusammenfasst, und argumentiert, dass die Einschätzungen des IPCC zur Rolle des Klimawandels bei Katastrophen wie Helene veraltet sind. Pielke und andere verweisen auf den IPCC und andere umfassendere Literaturbewertungen, die zu dem Schluss kommen, dass es bislang nur schwache Belege für die Feststellung und Zuordnung einer erhöhten Häufigkeit oder Intensität tropischer Wirbelstürme aufgrund des Klimawandels gibt.

Je nachdem, wie viel Gewicht man einzelnen Studien und Modellen gegenüber umfassenderen Literaturrecherchen und wissenschaftlichen Bewertungen beimisst, findet man einige Hinweise darauf, dass sich bestimmte Merkmale des Verhaltens und der Häufigkeit tropischer Wirbelstürme an einigen Orten verstärkt haben. Was man jedoch nicht findet, ist ein guter Beweis dafür, dass der Klimawandel diese Dinge stark beeinflusst hat – ungeachtet Norris’ Verweis auf eine einzige unveröffentlichte und nicht begutachtete Studie.

Das Fehlen eines anthropogenen Klimasignals in den meisten Klima- und Wetterphänomenen ist nicht paradox. Angesichts des Ausmaßes der anthropogenen Erwärmung, die der Planet erlebt hat, ist dies schlichtweg nicht möglich. Wenn Wissenschaftler, Journalisten und Aktivisten sagen, dass der Klimawandel ein bestimmtes Extremereignis weitaus wahrscheinlicher gemacht hat, dann sagen sie damit eigentlich, dass ein Ereignis, das etwas intensiver ist, als es ohne den Klimawandel gewesen wäre, durch den Klimawandel verursacht worden sein könnte. Um das einfachste Beispiel zu nennen: Eine Hitzewelle, die 1,5 Grad wärmer ist, als sie ohne Klimawandel gewesen wäre, wurde durch den Klimawandel wesentlich wahrscheinlicher. Diese Behauptung ist lächerlich.

Wenn man diese beiden Faktoren zusammennimmt – den überproportionalen Einfluss, den Exposition und Anfälligkeit auf die Kosten extremer Klima- und Wetterphänomene haben, und die sehr geringe Intensivierung, zu der der Klimawandel bei diesen Ereignissen beiträgt, wenn er überhaupt eine Rolle spielt –, dann sollte klar sein, dass der Klimawandel nur sehr wenig zu den heutigen Katastrophen beiträgt. Er ist ein relativ kleiner Faktor für die Häufigkeit und Intensität von Klimagefahren, denen menschliche Gesellschaften ausgesetzt sind, die wiederum im Vergleich zu nicht klimabedingten Faktoren nur eine geringe Rolle bei den menschlichen und wirtschaftlichen Kosten klimabedingter Katastrophen spielen.

Das bedeutet auch, dass das Ausmaß des anthropogenen Klimawandels, das erforderlich wäre, um diese Gefahren so dramatisch zu verstärken, dass sie die nicht klimabezogenen Faktoren bei der Bestimmung der Folgen künftiger klimabezogener Ereignisse überwiegen, unglaublich groß ist. Das Ausmaß der Erwärmung, das selbst in plausiblen Worst-Case-Szenarien denkbar ist, steht also in keinem Verhältnis zu den katastrophalen Folgen, an die ich einst geglaubt habe, bei denen Millionen oder sogar Milliarden von Menschenleben auf dem Spiel gestanden hätten.

Ein Stachel im Schwanz?

Lange Zeit, selbst nachdem ich mich mit der grundlegenden Diskrepanz zwischen den Aussagen von Klimaschützern zu Extremereignissen und der Rolle, die der Klimawandel möglicherweise spielen könnte, abgefunden hatte, hielt ich an der Möglichkeit einer katastrophalen Klimazukunft aufgrund von Unsicherheiten fest. Der Stachel sitzt, wie man so schön sagt, im Schwanz, also in den sogenannten „Fat Tails” der Klimarisikoverteilung. Dabei handelt es sich um Kipppunkte oder ähnliche Szenarien mit geringer Wahrscheinlichkeit und schwerwiegenden Folgen, die in den zentralen Schätzungen nicht berücksichtigt werden. Die Eisschilde könnten viel schneller zusammenbrechen, als wir glauben, oder der Golfstrom könnte zum Erliegen kommen und Westeuropa mit eisigen Temperaturen überziehen, oder der Permafrost und die im Meeresboden gefrorenen Methanhydrate könnten schnell schmelzen und die Erwärmung beschleunigen.

Diese und viele andere sogenannte Kipppunkte, die häufig als Grund für Vorsichtsmaßnahmen angeführt werden, sind die bekannten Unbekannten des Klimarisikos – spezifische Phänomene, von denen wir wissen, dass sie eintreten könnten, ohne jedoch ihre Wahrscheinlichkeit und ihr Ausmaß, den Zeitrahmen, in dem sie eintreten könnten, oder die Schwelle der Erwärmung und andere Faktoren, die sie auslösen könnten, genau bestimmen zu können.

Aber wie beim vermeintlichen Zusammenbruch des Amazonas führen diese Risiken bei genauerer Betrachtung nicht zu katastrophalen Folgen für die Menschheit. Während sensationelle Nachrichtenberichte häufig vom Zusammenbruch des Golfstroms sprechen, beziehen sie sich in Wirklichkeit auf die Verlangsamung der Atlantischen Meridianumwälzströmung (AMOC). Die AMOC trägt dazu bei, warmes Wasser in den Nordatlantik zu transportieren und mildert die Wintertemperaturen in Westeuropa. Ihre Verlangsamung, geschweige denn ihr Zusammenbruch, würde jedoch nicht zu einem harten Frost in ganz Europa führen. Unter plausiblen Bedingungen, unter denen sie sich erheblich verlangsamen könnte, würde sie sogar als negative Rückkopplung wirken und die Erwärmung ausgleichen, die auf dem europäischen Kontinent schneller voranschreitet als fast überall sonst auf der Welt.

Das Auftauen von Permafrost und Methanhydrat ist hingegen ein langsamer Prozess. Selbst ein irreversibles Abschmelzen würde sich über Jahrtausende erstrecken, was in geologischer Hinsicht schnell, aus menschlicher Sicht jedoch sehr langsam ist. Das Gleiche gilt für das beschleunigte Abschmelzen der Eiskappen. Selbst unter sehr hohen Erwärmungsszenarien, die heute allgemein als unwahrscheinlich gelten, tragen die Eisschilde Grönlands und der Westantarktis bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu einem Anstieg des Meeresspiegels um etwa einen Meter bei. Diese Prozesse würden sich bis weit in die Zukunft fortsetzen. Aber selbst sehr beschleunigte Szenarien für einen raschen Zerfall der Eisschilde erstrecken sich über viele Jahrhunderte, nicht über Jahrzehnte.

Darüber hinaus besteht das Problem bei der Begründung starker Vorsichtsmaßnahmen mit diesen bekannten Unbekannten darin, dass dies starke Abhilfemaßnahmen in der Gegenwart als Reaktion auf zukünftige Risiken erfordert, die sowohl nicht quantifizierbar als auch nicht falsifizierbar sind. Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass die Befürworter des „Fat-Tail”-Ansatzes in der Regel die Tatsache ignorieren, dass die von ihnen angesprochenen unbekannten, nicht quantifizierbaren und nicht falsifizierbaren Risiken eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit haben, und stattdessen versuchen, sie in den Mittelpunkt der Klimadiskussion zu stellen.

I recently took issue with Varun Sivaram’s misuse of the concept in his recent “Climate Realism” project at the Council on Foreign Relations. And a follow up conversation he had with Dan Raimi on the Resources for the Future podcast is illustrative of the problem.

Ich habe kürzlich Varun Sivaram wegen seines Missbrauchs dieses Konzepts in seinem aktuellen Projekt „Climate Realism” beim Council on Foreign Relations kritisiert. Ein anschließendes Gespräch, das er mit Dan Raimi im Podcast „Resources for the Future” geführt hat, veranschaulicht das Problem.

Sivaram: Ich halte es für reine Wunschvorstellung zu glauben, dass der Klimawandel ein beherrschbares Risiko darstellt … und dass die Klimaforscher sich alle irren … Ich glaube jedoch, dass die Tail-Risiken, also Risiken mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 5 Prozent, so gravierend sind, dass sie das Ende der Gesellschaft, wie wir sie in den Vereinigten Staaten kennen, bedeuten …

Raimi: Dieses Argument stimmt sehr gut mit Martin Weitzmans berühmten Argumenten zu Tail-Risiken in der Wirtschaft überein, die meiner Meinung nach sehr gut verstanden, aber nicht unbedingt im politischen Kontext angewendet wurden. Sie bringen dieses wirklich klare Argument vor, dass diese Tail-Risiken in unserer Planung und unserem Denken über die Zukunft eine zentralere Rolle spielen müssen.

Sivaram verwechselt hier ganz offensichtlich Tail-Risiken, die definitionsgemäß unter 5 % liegen, mit zentralen Risiken. Das hat nichts damit zu tun, dass Klimawissenschaftler die Grundlagen des Klimawandels falsch verstehen, sondern ausschließlich damit, dass Sivaram das statistische Risiko falsch einschätzt. Raimi, ein langjähriger Mitarbeiter des wohl führenden Thinktanks für Energieressourcen und Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, schließt sich dieser Auffassung an, schreibt diese Vorstellung Martin Weitzman zu und suggeriert, dass Tail-Risiken in der Wirtschaftswissenschaft gut verstanden werden.

Im Gegenteil, Weitzmans gesamte Argumentation war buchstäblich das Gegenteil, nämlich dass übergroße Risiken am Ende der Klimarisikoverteilung schlecht verstanden wurden und möglicherweise gar nicht existieren. Abgesehen davon, dass er etwas mehr Risiko in die zentralen Schätzungen einkalkulierte, machte Weitzman deutlich, dass man gegen das Problem eigentlich nichts unternehmen könne. Und denken Sie daran: Was Sivaram als Reaktion auf diese fehlgeleiteten Tail-Risiken für notwendig hält, ist, das gesamte Gewicht der amerikanischen Soft- und Hard-Power auf die armen Länder der Welt zu werfen, um sie daran zu hindern, ihre Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen zu entwickeln, obwohl er selbst einräumt, dass die Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht so schnell davon abkommen werden.

Saubere Energie ohne Katastrophismus

Wie Norris und Jenkins kenne ich auch Sivaram und Raimi schon seit langer Zeit. Ich stimme ihnen in vielen Punkten zu: beim Wert sauberer Energie und der öffentlichen Unterstützung für Innovationen im Bereich der Energietechnologie, bei der Notwendigkeit, den Armen dieser Welt einen besseren Zugang zu Energie zu verschaffen, und bei den psychischen und politischen Schäden, die eine Untergangsstimmung den Bemühungen um eine Umstellung der Welt auf grünere Energie zufügt. Sie alle meinen es gut.

Und doch äußern sie sich alle zu Klimawissenschaft und Klimarisiken auf eine Weise, die zweifelhaft, wenn nicht sogar falsch ist. Und meine Frage lautet: Warum? Warum verstehen so viele kluge Menschen, von denen die meisten als Wissenschaftler, Ingenieure, Juristen oder Experten für öffentliche Politik ausgebildet sind und die alle – und das sage ich ohne Ironie – behaupten, dass sie „an die Wissenschaft glauben“, die Wissenschaft der Klimarisiken so falsch?

Meiner Meinung nach gibt es dafür mehrere Gründe. Der erste ist, dass hochgebildete Menschen mit einem hohen Maß an naturwissenschaftlicher Bildung nicht weniger anfällig dafür sind, grundlegende wissenschaftliche Fragen falsch zu verstehen, als andere Menschen, wenn die Fakten im Widerspruch zu ihrer sozialen Identität und ihren ideologischen Überzeugungen stehen. Dan Kahan, Professor für Rechtswissenschaften an der Yale University, hat gezeigt, dass Menschen, die sich intensiv mit dem Klimawandel beschäftigen, insgesamt weniger genaue Vorstellungen vom Klimawandel haben als Klimaskeptiker, und dass dies selbst unter Parteianhängern mit hohem Bildungsniveau und allgemeiner naturwissenschaftlicher Bildung der Fall ist. An anderer Stelle haben Kahan und andere gezeigt, dass hochgebildete Menschen bei vielen Themen oft eher dazu neigen, hartnäckig an falschen Überzeugungen festzuhalten, weil sie besser darin sind, ihre politischen Ansichten und ideologischen Überzeugungen zu verteidigen.

Der zweite Grund ist, dass es starke soziale, politische und berufliche Anreize gibt, wenn man seinen Lebensunterhalt mit einer linksgerichteten Klima- und Energiepolitik verdient, das Klimarisiko falsch einzuschätzen. Die Vereinnahmung der demokratischen und progressiven Politik durch den Umweltschutz in der letzten Generation war nahezu vollständig. Auf der Linken gibt es wenig Toleranz für jegliche Äußerung materialistischer Politik, welche die grundlegenden Behauptungen der Umweltbewegung in Frage stellt. Unterdessen hat die Klimabewegung den wissenschaftlichen Konsens über die Realität und die anthropogenen Ursachen des Klimawandels effektiv mit katastrophalen Behauptungen über Klimarisiken vermischt, über die es keinerlei Konsens gibt.

Ob Sie nun akademischer Forscher, Think-Tank-Politikexperte, Programmbeauftragter bei einer Umwelt- oder liberalen Wohltätigkeitsorganisation oder Mitarbeiter des demokratischen Kongresses sind – es hat einfach keinen Vorteil und viele Nachteile, die zentrale Vorstellung in Frage zu stellen, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für die Zukunft der Menschheit darstellt, geschweige denn anzufechten. Das ist ein guter Weg, um Freunde oder sogar Ihren Job zu verlieren. Es wird Ihnen nicht helfen, Ihren nächsten Job oder Ihre nächste Förderung zu bekommen. Und so fügen sich die meisten. Besser mitmachen, um mitzukommen.

Schließlich herrscht die weit verbreitete Überzeugung, dass man ohne das katastrophale Schreckgespenst des Klimawandels keine überzeugenden Argumente für saubere Energie und technologische Innovationen vorbringen kann. „Warum sollte man sich mit Kernenergie oder sauberer Energie beschäftigen, wenn der Klimawandel kein katastrophales Risiko darstellt?“, lautet eine häufige Reaktion. Diese Sichtweise ignoriert jedoch die gesamte Geschichte der modernen Energie-Innovation. In den letzten zwei Jahrhunderten hat sich die Welt unaufhaltsam von schmutzigeren und kohlenstoffintensiveren Technologien zu saubereren Technologien entwickelt. Die Verbrennung von Kohle ist trotz ihrer erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt sauberer als die Verbrennung von Holz und Dung. Die Verbrennung von Gas ist sauberer als die von Kohle. Und natürlich ist die Energieerzeugung mit Wind, Sonne und Kernkraft sauberer als die mit fossilen Brennstoffen.

Die meisten Befürworter des Klimaschutzes und sauberer Energien sind der Ansicht, dass das Risiko des Klimawandels einen viel schnelleren Übergang zu saubereren Energietechnologien sowohl erfordert als auch rechtfertigt. In der Praxis gibt es jedoch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass 35 Jahre zunehmend dramatischer Rhetorik und Behauptungen zum Klimawandel irgendeinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Dekarbonisierung des globalen Energiesystems gehabt hätten. In gewisser Weise hat sich die Welt in den 35 Jahren, bevor der Klimawandel zu einem globalen Problem wurde, schneller dekarbonisiert als in den 35 Jahren danach.

Dieses Argument wird letztendlich zu einem Zirkelschluss. Es ist nicht so, dass es keinen Grund gibt, sauberere Energie zu unterstützen, wenn keine Angst vor einem katastrophalen Klimawandel besteht. Es ist vielmehr so, dass es keinen Grund gibt, eine rasche Umstellung der globalen Energiewirtschaft in dem Tempo und Umfang zu unterstützen, die notwendig sind, um einen katastrophalen Klimawandel zu vermeiden, wenn das Schreckgespenst eines katastrophalen Klimawandels nicht droht. Das ist wohl richtig, aber es ist auch eine These, die davon abhängt, dass man keine besonders schwierigen Fragen zur Natur des Klimarisikos stellt.

Trotz einiger Unterschiede in Tonfall, Taktik und Strategie wird diese grundlegende Sichtweise des Klimarisikos und die damit verbundene Forderung nach einer raschen Umgestaltung der globalen Energiewirtschaft von Klimaaktivisten und Pragmatikern weitgehend geteilt. Der Impuls ist millenaristisch, nicht melioristisch. Hinter der Realpolitik, der technokratischen Fachsimpelei und dem Verweis auf wissenschaftliche Autoritäten verbirgt sich der Wunsch, die Welt neu zu gestalten.

Trotz aller weltlichen und gelehrten Affektiertheit hat dies zu einem isolierten Klimadiskurs auf der Linken geführt, der zwar um einiges cleverer ist als die Ablehnung des Klimawandels durch die Rechte, aber nicht weniger dazu neigt, irreführende Behauptungen zu diesem Thema aufzustellen, gegenteilige Beweise zu ignorieren und abweichende Meinungen zu verteufeln. Und es hat eine Politik hervorgebracht, die gleichzeitig grandios und maximalistisch ist und zunehmend den Kontakt zur öffentlichen Meinung verliert.

Dieser Artikel wurde am 11. August 2025 unter dem Titel „Why I Stopped Being a Climate Catastrophist” auf breakthroughjournal.org veröffentlicht und für Clintel von Christian Freuer übersetzt.

more news

The Endangerment Finding Was Pre-Cooked

In this analysis, Dr. Matthew Wielicki examines the EPA’s 2009 Endangerment Finding, contending that the ruling was effectively decided in advance and later justified through a structured scientific review, with far-reaching consequences for climate regulation.

Why Climate Science Is Not Settled

Claims that climate science is “settled” are frequently used to justify far-reaching policy decisions. In this article, Vijay Jayaraj examines how model uncertainties, conflicting evidence and real-world observations challenge the idea of certainty in the climate debate.

America’s Irreversible Goodbye to Climate Governance

America’s Irreversible Goodbye to Climate Governance The United States’ relationship with international climate institutions has become increasingly unstable. In this article, Samuel Furfari argues that the latest move goes beyond political symbolism and represents a structural break with the system of global climate governance built around the UNFCCC. [...]