Dr Fritz Vahrenholt : Belém met en lumière le fossé grandissant entre les objectifs climatiques et la réalité

Dans son bulletin d’information, le Dr Fritz Vahrenholt fait le point sur l’impasse dans la diplomatie climatique à Belém, de l’augmentation mondiale de l’utilisation des combustibles fossiles et des risques que représente le projet de fonds pour les forêts tropicales à la charge des contribuables.

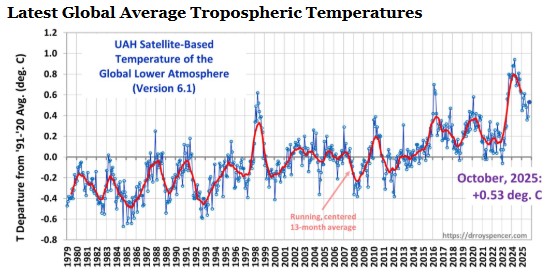

La température mondiale en octobre est restée stable par rapport à août. La tendance au refroidissement se maintient. L’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) prévoit le développement d’une épisode La Niña dans le Pacifique cet hiver, ce qui entraînera une nouvelle baisse des températures mondiales.

Belém – rien que des dépenses

La 30e Conférence mondiale sur le climat de Belém n’est pas encore terminée, mais il est déjà clair que cet événement, présenté comme la « Conférence de la vérité », restera dans l’histoire comme un tournant décisif pour les conférences climatiques. Aucun chef d’État des quatre plus grands émetteurs de CO2 – la Chine ( 33 % ), les États-Unis ( 12 % ), l’Inde ( 8 % ) et la Russie ( 5 % ) – n’est présent à Belém. Avant même la conférence, le New York Times titrait: « Le monde entier en a assez des politiques climatiques ». Et le fait que Bill Gates, l’un des plus fervents défenseurs et financeurs de ces politiques, ait mis en garde contre des mesures climatiques excessives à courte vue en plaçant la prospérité au cœur de la stratégie climatique seulement 14 jours avant la conférence a fait l’effet d’une bombe.

Glenn Beck, un célèbre présentateur de télévision américain, explique le revirement de Bill Gates : « Ce n’est pas une question de science, mais de Trump. » Autrement dit, il ne s’agit pas de conviction, mais de limiter les dégâts pour sa propre entreprise, qui prévoit d’investir des milliards de dollars dans des centres de données aux États-Unis et dans le monde entier. Or, en l’état actuel des choses, ces centres devront s’approvisionner en électricité auprès de nouvelles centrales à gaz à court terme, car la remise en service d’anciennes centrales nucléaires ne suffira pas et la construction de nouvelles prendra encore plusieurs années aux États-Unis.

Lors de la conférence sur le climat de Belém, les pays étaient tenus de présenter leurs plans futurs concernant l’utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Le fait qu’un tiers seulement d’entre eux ait soumis une déclaration témoigne du désintérêt croissant pour les questions climatiques dans la plupart des pays du monde. Or, les rapports reçus sont révélateurs. La plupart des pays ont fait état d’une augmentation continue de leur consommation de charbon, de pétrole et de gaz. D’ici 2030, ces rapports prévoient une hausse de la consommation mondiale de charbon de 30 %, celle du pétrole de 25 % et celle du gaz naturel de 40 % par rapport à 2015. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) espérait réduire les émissions mondiales de CO2 de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2015, mais celles-ci continuent d’augmenter.

Seule l’Europe reste ferme dans son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. L’Allemagne, cœur industriel de l’Europe, est encore plus ambitieuse et, selon Axel Bojanowski, « est en tête des pays industrialisés : elle vise la neutralité climatique d’ici 2045 – un plan autodestructeur : la réduction des émissions allemandes sera inévitablement compensée par une hausse des émissions dans d’autres pays de l’UE. En effet, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE garantit que les droits d’émission non utilisés en Allemagne le seront par les autres pays de l’Union. On comprend de mieux en mieux ce que le Wall Street Journal voulait dire lorsqu’il a qualifié la politique énergétique allemande comme la « plus absurde au monde ».

Quelques jours avant la conférence, les pays européens se sont accordés sur un objectif commun : de réduire de 90 % leurs émissions de CO2 d’ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990. Cinq pour cent de cet engagement volontaire pourraient provenir de réductions d’émissions à l’étranger, ce qui serait évidemment coûteux. Le secrétaire d’État allemand à l’Environnement a salué cet accord comme une « bonne nouvelle pour l’économie allemande, car tous bénéficient désormais des mêmes conditions de concurrence ». Cette déclaration révèle la méconnaissance de l’économie mondiale dont font preuve le gouvernement allemand et ses ministres. On croirait que l’industrie allemande ne fait qu’exporter que vers les pays européens. Or, les produits allemands accèdent à un marché mondial non soumis aux taxes carbones et aux prix élevés de l’énergie, ce qui permettra toujours à leurs concurrents de proposer des prix plus bas. La moitié des exportations allemandes sont destinées à des pays hors de l’UE.

Le chancelier Merz et son ministre de l’Environnement, M. Schneider, minimisent ouvertement la situation en Allemagne. Avec sa loi sur la protection du climat, l’Allemagne s’impose des restrictions qui entraîneront des conséquences très douloureuses dans les années à venir. Axel Bojanowski a écrit : « La loi allemande sur la protection du climat, entérinée par la Cour constitutionnelle fédérale, semble être une recette pour un désastre économique. Elle n’accorde à l’Allemagne qu’un budget résiduel de 6,7 gigatonnes de CO2, qui sera probablement épuisé d’ici le début des années 2030. Selon cette loi, des sanctions, des fermetures et des restrictions des libertés seront alors imposées pour atteindre les objectifs climatiques. »

Le budget restant autorisé après l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale de 2020 était de 6,7 gigatonnes. À ce jour, il n’en reste que 3,6 gigatonnes. Chaque année, ce budget diminue d’environ 0,5 gigatonne. Au plus tard en 2032, le budget restant sera épuisé et l’Allemagne aura atteint la limite pour la Cour constitutionnelle fédérale. Cela se produira lors de la prochaine législature, et non en 2040.

Et le chancelier Merz se livre à une opération de dissimulation irresponsable dans son discours de cinq minutes à Belém, devant une salle à moitié vide : « L’économie n’est pas le problème. Notre économie est la clé pour une protection encore meilleure de notre climat. » Le chancelier ignore-t-il la situation critique dans laquelle se trouve notre industrie ?

Le scandale du Fonds pour les forêts tropicales (TFFF)

Le seul résultat de la conférence de Belém sera probablement la création d’un fonds d’investissement, proposé par le président brésilien Lula, pour financer la protection des forêts tropicales.

Le fonds fonctionne comme suit : les pays donateurs y versent 25 milliards de dollars. Les investisseurs privés (fonds d’investissement) devraient y contribuer à hauteur de 100 milliards de dollars. Les pays donateurs perçoivent un rendement d’environ 4,0 à 4,8 %, ce qui correspond au rendement de leurs obligations d’État, puisqu’ils doivent généralement lever des fonds par le biais de dettes publiques. Le rendement pour les investisseurs privés se situe entre 5,8 et 7,2 %. Les capitaux du fonds sont investis dans des obligations d’État de marchés émergents, qui offrent des taux d’intérêt relativement élevés en raison du risque plus important ( les obligations d’État brésiliennes affichent actuellement un taux de 12,25 %). Les investisseurs privés sont servis en premier, suivis des pays donateurs. Tout excédent après la distribution des bénéfices aux investisseurs privés et aux pays donateurs est redistribué à 74 pays possédant des forêts tropicales. L’objectif est de générer entre 3 et 4 milliards de dollars par an pour ces pays.

Le hic, c’est que pour attirer les investisseurs, les investisseurs privés doivent être prioritaires dans l’ordre de paiement : les investisseurs privés d’abord, les pays donateurs ensuite. De plus, les pays donateurs doivent assurer le fonds contre le défaut de paiement. Un défaut de paiement d’un pays émergent pourrait rapidement entraîner l’insolvabilité du fonds. Dans ce cas, les contribuables des pays donateurs seraient tenus responsables et, dans des cas extrêmes, pourraient perdre leur capital.

En amont du projet Belém, un désaccord fondamental opposait le ministère des Finances et la Chancellerie fédérale quant à la participation de l’Allemagne au fonds. La Chancellerie fédérale était clairement favorable à une participation et à une contribution d’au moins un milliard de dollars. Elle était appuyée par le ministère de l’Environnement (sous la direction de M. Schneider) et le ministère de l’Aide au développement (sous la direction de Mme Alabali-Radovan). Le ministère des Finances, sous l’autorité de M. Lars Klingbeil, s’y est opposé fermement, considérant le fonds comme un risque à milliards de dollars et doutant de la viabilité de sa structure. Et de fait, le modèle est structurellement désavantageux pour les contribuables allemands. On pourrait également dire : nous subventionnons les rendements des investisseurs privés avec de l’argent public et nous nous portons garants du défaut de paiement de BlackRock et consorts. C’est pourquoi le ministère fédéral des Finances bloque obstinément la participation de l’Allemagne au fonds. Force est de constater que, jusqu’à présent, le ministère fédéral des Finances a courageusement défendu les intérêts des contribuables allemands contre ceux de BlackRock et consorts.

C’est pourquoi le chancelier Merz n’a pas pu avancer de chiffre précis («une somme substantielle ») à Belém. Le milliard d’euros ou de dollars figure désormais dans la révision budgétaire du budget fédéral 2026, qui aura lieu cette semaine en vue de son adoption le 28 novembre. On peut s’attendre à ce que le SPD fasse marche arrière. Mais il pourrait s’agir d’une victoire à la Pyrrhus pour le chancelier Merz, qui aura alors manifestement pris en compte les intérêts des investisseurs financiers internationaux. Surtout si le fonds venait à rencontrer des difficultés.

L’existence même de ce fonds reste incertaine, car il ne sera opérationnel qu’une fois que les pays donateurs se seront engagés à verser un total de 10 milliards de dollars. À ce jour, 5,6 milliards de dollars ont été collectés (Allemagne exclue). Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà décliné leur contribution. Si le fonds est créé, les premiers bénéficiaires seront les sociétés d’investissement à haut rendement, garanties par les gouvernements, suivies par les marchés émergents, qui pourront vendre leurs obligations d’État à haut risque. L’impact de cette jungle financière incontrôlable sur la forêt tropicale reste à déterminer. Le principal risque demeure pour les pays donateurs, qui engagent l’argent de leurs contribuables avec le discours séduisant de la sauvegarde de la forêt tropicale.

Dr Fritz Vahrenholt

Les articles ci-dessus sont extraits du bulletin d’information du Dr Fritz Vahrenholt, datée du 12 novembre 2025. Vous pouvez vous abonner à cette lettre d’information ici.

Traduit par Eric Vieira

more news

Judge Rejects Climate Dogma, Begins to Restore Integrity

In a significant move for scientific accountability, a U.S. federal judge has removed a controversial climate change chapter from a key judicial reference manual. The decision challenges the dominance of model-based climate narratives in the courts and signals a renewed emphasis on empirical evidence and institutional integrity.

Ed Miliband is the last fool standing on Net Zero

As the United States moves to reconsider key climate regulations, Britain’s aggressive push toward Net Zero is drawing increasing scrutiny. In this commentary, Matt Ridley argues that unilateral decarbonisation risks leaving the UK economically isolated while much of the world shifts course.

Climate change computer projections are manifestly false and dangerously misleading

The alleged threat to the planet from human caused climate change has been at the forefront of Australian politics over the recent half century. Every year, just before meetings of the UN Conference of the Parties (COP) to the Climate Change Convention, slight increases in atmospheric carbon dioxide and global temperature are portrayed in the media as harbingers of future doom. Every extreme weather event is made out to be an ill omen of what is to come unless fossil fuels are eliminated.