Pourquoi j’ai cessé d’être un catastrophiste climatique

Et pourquoi tant de pragmatiques du climat ne peuvent se résoudre à arrêter de catastrophiser.

Récemment, lors d’un échange sur X, mon ancien collègue Tyler Norris a fait remarquer qu’au fil des ans, mon point de vue sur les risques climatiques avait considérablement évolué. Norris a publié une capture d’écran d’une page du livre Break Through, où Michael Shellenberger et moi-même affirmions que si le monde continuait à brûler des combustibles fossiles au rythme actuel, une catastrophe était quasiment inévitable.

Au cours des 50 prochaines années, si nous continuons à brûler autant de charbon et de pétrole qu’actuellement, le réchauffement de la Terre entraînera une montée du niveau des mers, l’effondrement de l’Amazonie, et selon des scénarios élaborés à la demande du Pentagone, déclenchera une série de guerres pour l’accès aux ressources essentielles comme la nourriture et l’eau.

Norris a raison. Je ne crois plus à ces exagérations. Certes, le réchauffement climatique se poursuivra tant que nous brûlerons des énergies fossiles. Et le niveau de la mer montera. Environ 23 centimètres au cours du siècle dernier, et peut-être 60 à 90 centimètres supplémentaires d’ici la fin du siècle. Mais pour le reste ? Pas tellement.

Il y a peu de raisons de penser que l’Amazonie risque de s’effondrer au cours des 50 prochaines années. Les rendements et la production agricoles continueront très probablement d’augmenter, même si ce ne sera pas forcément au même rythme qu’au cours des 50 dernières années. On n’observe aucune augmentation de la sécheresse météorologique à l’échelle mondiale susceptible de déclencher les guerres pour les ressources que le Pentagone envisageait alors.

Au moment de la publication de Break Through, je pensais, comme la plupart des climatologues et des militants écologistes, que le maintien du statu quo en matière d’émissions entraînerait un réchauffement d’environ cinq degrés d’ici la fin du siècle. Or, comme l’ont démontré Zeke Hausfather, Glen Peters, Roger Pielke Jr., et Justin Richie au cours de la dernière décennie, cette hypothèse n’a jamais été plausible.

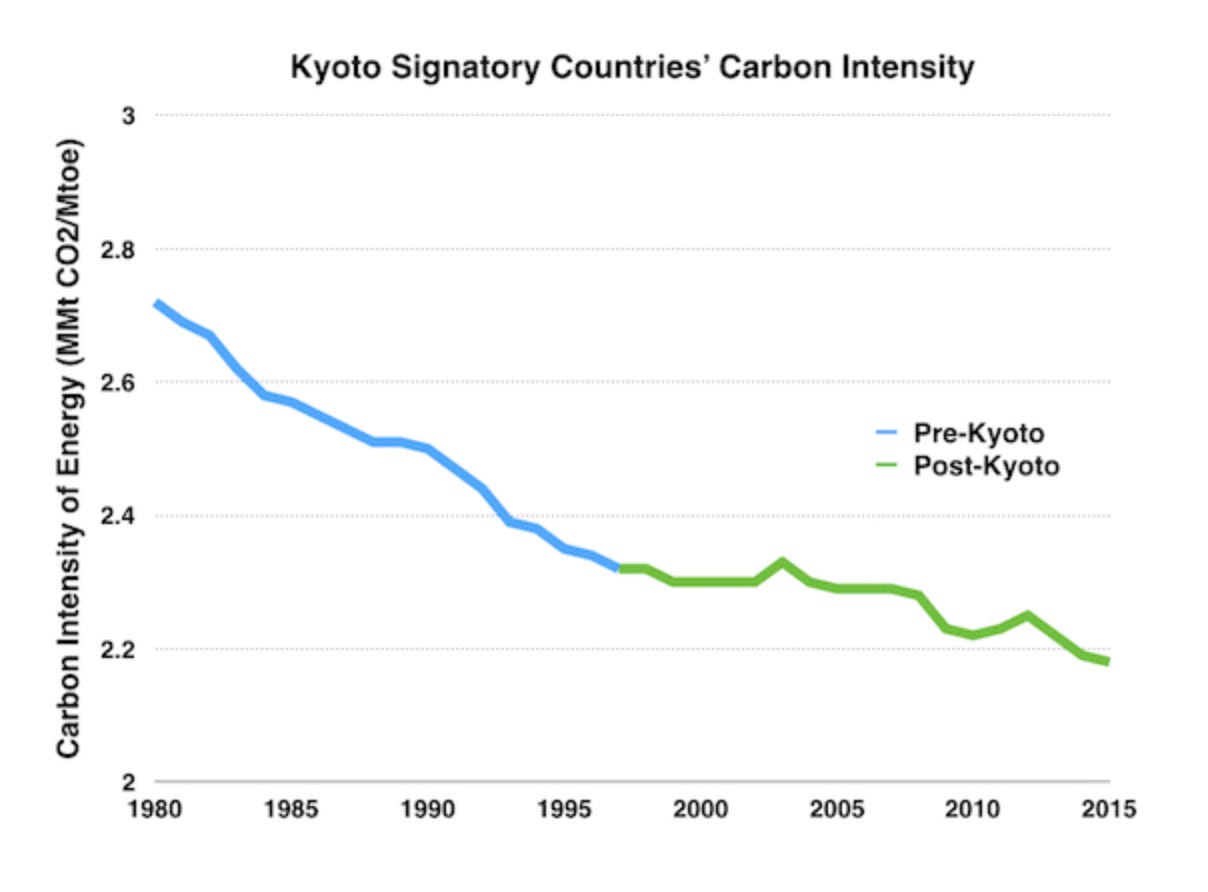

Certains ont avancé des arguments révisionnistes selon lesquels la révision à la baisse des hypothèses de réchauffement climatique, fondées sur le scénario « statu quo », serait due au succès des politiques climatiques et énergétiques menées durant ces dernières décennies. Cependant, un réchauffement de cinq degrés d’ici la fin du siècle n’était pas plus plausible en 2007, date de publication de Break Through , qu’il ne l’est aujourd’hui. Les scénarios sur lesquels il reposait assumaient une très forte croissance démographique, une très forte croissance économique et un faible progrès technologique. Or, aucune de ces tendances, prise individuellement, ne correspond aux tendances mondiales réelles à long terme. Les taux de fécondité sont en train de diminuer, la croissance économique mondiale ralentit et l’économie mondiale se décarbonise depuis des décennies.

Il n’y a pas non plus de raison valable de penser que ces trois tendances puissent se maintenir de concert. Une forte croissance économique est étroitement liée à une baisse des taux de fécondité. Le progrès technologique est le principal moteur de la croissance économique à long terme. Un avenir marqué par un faible progrès technologique est incompatible avec une forte croissance économique. Et un avenir caractérisé par une forte croissance économique est incompatible avec une forte croissance démographique.

Du fait de cette dynamique, la plupart des estimations du pire scénario de réchauffement d’ici la fin du siècle suggèrent désormais 3 degrés ou moins. Mais alors que le consensus autour de ces estimations a évolué, la réaction d’une grande partie de la communauté scientifique et militante pour le climat à cette bonne nouvelle n’a pas été de modérer son pessimisme. Au contraire, elle a simplement déplacé le seuil de catastrophe de cinq à trois degrés de réchauffement. On peut argumenter que les militants écologistes sont mêmes devenus plus alarmistes face au changement climatique ces dernières années.

Ce constat est d’autant plus troublant que les bonnes nouvelles vont bien au-delà des projections de réchauffement à long terme. Malgré un réchauffement d’environ 1,5 degré au cours du siècle dernier, la mortalité mondiale due aux phénomènes climatiques extrêmes a été réduite d’un facteur 25 ou même plus par habitant. Comme l’a récemment démontré Pielke, le monde est en passe d’atteindre cette année le niveau de mortalité liée au climat le plus bas jamais enregistré dans l’histoire de l’humanité, non seulement par habitant, mais aussi en valeur absolue. Le coût économique des phénomènes climatiques extrêmes continue d’augmenter, mais cela est presque entièrement dû à l’enrichissement, à la croissance démographique et aux migrations des populations vers les zones à risque climatique, principalement les villes situées dans les régions côtières et les plaines inondables.

Je pense donc que la question bien plus intéressante soulevée par Norris, du moins implicitement, n’est pas de savoir pourquoi mes collègues et moi chez Breakthrough avons revu nos idées préconçues sur le risque climatique, mais pourquoi tant d’écologistes progressistes comme Norris ne l’ont pas fait.

Quand est-ce que la météo devient changement climatique?

Pour moi, la dissonance cognitive a commencé lorsque j’ai pris connaissance des travaux de Roger Pielke Jr. sur les pertes normalisées dues aux ouragans, à la fin des années 2000. C’était à peu près à la même époque où de nombreux messages de la part des défenseurs du climat ont commencé à se concentrer sur les phénomènes météorologiques extrêmes, non seulement comme des signes avant-coureurs de tempêtes pour nos petits-enfants, pour reprendre le titre du livre de James Hansen paru en 2009, mais aussi comme étant alimentés par le changement climatique actuel.

Hansen lui-même ne se faisait aucune illusion, écrivant que « le changement climatique local reste faible comparé aux fluctuations météorologiques quotidiennes ». Mais à ce stade, les militants écologistes avaient compris, que présenter le changement climatique comme un risque futur ne suffirait pas, politiquement parlant, à transformer les systèmes énergétiques américains et mondiaux comme la plupart le jugeaient nécessaire. Cette question est devenue particulièrement urgente pour le mouvement après l’échec de la legislation Waxman-Markey sur le plafonnement et l’échange de quotas d’émission en 2010. Le mouvement s’est donc attelé à la tâche de déplacer le lieu de la catastrophe climatique du futur au présent.

Si vous vous demandez pourquoi Pielke a été si vilipendé ces 15 dernières années par les militants écologistes et les climatologues engagés, c’est parce qu’il a fait obstacle à ce nouveau discours. Ses travaux, remontant au milieu des années 1990, ont démontré à maintes reprises que les coûts économiques normalisés des catastrophes liées au climat n’augmentaient pas, malgré le réchauffement climatique avéré. Et contrairement à nombre de chercheurs qui produisent parfois des études contredisant le discours dominant du mouvement écologiste, il a refusé de se taire. Pielke a ainsi contrarié les efforts des militants au moment même où ils étaient déterminés à affirmer que les catastrophes actuelles étaient dues au changement climatique, et ils ont été balayés d’un revers de main.

Mais pour moi, la dissonance cognitive allait bien au-delà. Il ne s’agissait pas seulement du fait que Pielke avait apporté des preuves solides remettant en cause un argument clé de la communauté des défenseurs du climat. Ce n’était même pas le fait d’avoir assisté à son annulation, pourtant brutale. Ce qui m’a le plus perturbé, c’est de comprendre pourquoi on ne trouvait aucun signe de changement climatique dans les données sur les pertes dues aux catastrophes, malgré un réchauffement d’environ un degré et demi au cours du siècle dernier.

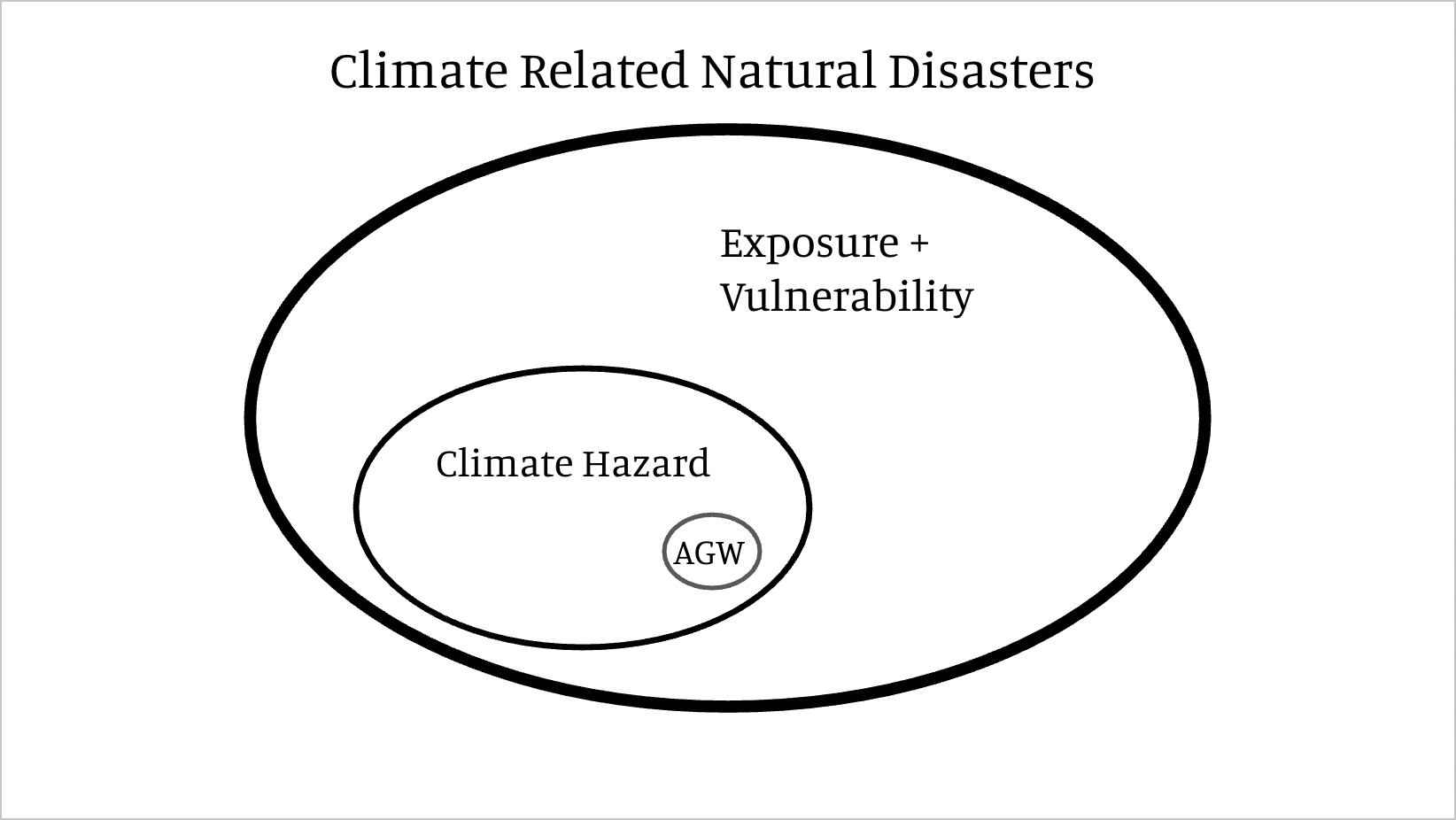

Tout se résume à deux facteurs interdépendants qui déterminent comment le climat se transforme en météo et, inversement, comment la météo contribue aux catastrophes naturelles liées au climat. Concernant le second facteur, les catastrophes naturelles liées au climat ne sont pas simplement la conséquence d’intempéries. Elles surviennent à l’intersection de la météo et des sociétés humaines. Le coût d’une catastrophe liée au climat, tant sur le plan humain qu’économique, ne dépend pas uniquement de l’intensité des conditions météorologiques. Il dépend également du nombre de personnes et du niveau de richesse affectés par cet événement climatique extrême, ainsi que de leur vulnérabilité face à celui-ci. Au cours de la même période où le climat s’est réchauffé de 1,5 degré, la population mondiale a plus que quadruplé, le revenu par habitant a été multiplié par dix et l’ampleur des infrastructures, des services sociaux et des technologies protégeant les populations et les biens vis-à-vis des extrêmes climatiques a connu une expansion considérable. Ces derniers facteurs éclipsent tout simplement le signal climatique.

Mais il ne s’agit pas seulement du fait que ces autres facteurs – l’exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques – jouent un rôle si important dans la détermination du coût des catastrophes liées au climat. Par conséquent, le second problème des affirmations selon lesquelles le changement climatique provoque des catastrophes naturelles réside dans le fait que le changement climatique d’origine humaine est un facteur bien moins important à l’échelle locale et régionale que la variabilité climatique naturelle. Rien dans la littérature scientifique sur le climat n’a remis en cause ce fait fondamental depuis que Hansen a formulé la même observation il y a plus de 15 ans.

Ces dernières années, certains climatologues, dont Hausfather et Hansen, ont souligné les températures anormalement élevées de surface et des océans comme preuve d’une possible accélération du réchauffement, peut-être même plus rapide que ne le suggéraient les modèles climatiques. Cependant, même si la sensibilité climatique s’avère relativement élevée, le réchauffement anthropique supplémentaire est d’un ordre de grandeur inférieur aux fluctuations naturelles.

Cette réalité physique fondamentale peut se perdre dans l’immense littérature sur les impacts climatiques, avec sa terminologie confuse et ses conclusions relatives à des concepts comme l’attribution et la détection. Les débats visant à déterminer si le changement climatique anthropique a eu un impact quelconque sur divers types d’événements extrêmes se confondent rapidement avec ceux visant à déterminer si le changement climatique est un facteur important, et pas le facteur principal, dans les événements extrêmes.

Prenons l’exemple de ce débat sur Twitter l’an dernier concernant les effets du changement climatique sur les cyclones tropicaux en général et sur l’ouragan Hélène en particulier. Plusieurs anciens membres et chercheurs principaux du Breakthrough Institute, dont Norris, Jesse Jenkins, Hausfather et Pielke, y ont participé. Hausfather cite une étude concluant que le changement climatique avait entraîné une augmentation de 10 % des précipitations associées aux ouragans et aux tempêtes tropicales durant la saison cyclonique 2020 dans l’Atlantique Nord. Norris, quant à lui, cite une étude atypique des chercheurs de l’université Lawrence Berkeley, estimant que le changement climatique aurait pu accroître les précipitations dans certaines régions de Géorgie et de Caroline du Nord de près de 50 %. Jenkins, de son côté, renvoie à un bulletin d’information de la NOAA, résumant diverses données et modélisations sur l’intensification des cyclones tropicaux à l’échelle mondiale et dans différents bassins régionaux, et affirme que les évaluations du GIEC concernant le rôle du changement climatique dans les catastrophes telles que Hélène sont obsolètes. Pielke et d’autres renvoient aux évaluations du GIEC et à d’autres publications plus générales qui concluent qu’il existe à ce jour peu de preuves permettant de détecter et d’attribuer l’augmentation de la fréquence ou de l’intensité des cyclones tropicaux au changement climatique.

Selon l’importance accordée aux études et modèles individuels par rapport aux analyses bibliographiques et évaluations scientifiques plus larges, on peut trouver certains indices d’intensification sur certains aspects du comportement et de la fréquence des cyclones tropicaux dans certaines régions. Cependant, malgré la référence de Norris à une étude unique, non publiée et non évaluée par les pairs, on ne trouvera aucune preuve tangible que le changement climatique ait eu un impact significatif sur ces phénomènes.

L’absence de signal climatique anthropique dans la plupart des phénomènes climatiques et météorologiques n’est pas paradoxale. Elle est tout simplement impossible compte tenu du réchauffement climatique d’origine humaine que la planète a subi. Lorsque des scientifiques, des journalistes et des militants affirment que le changement climatique a rendu un événement extrême donné beaucoup plus probable, ils disent en réalité qu’un événement légèrement plus intense qu’il ne l’aurait été en l’absence de changement climatique a pu être amplifié par ce dernier. Prenons l’exemple le plus simple : une vague de chaleur de 1,5 degré plus chaude qu’elle ne l’aurait été sans changement climatique a vu sa probabilité d’occurrence considérablement augmenter à cause de ce dernier. Cette affirmation est tautologique.

Si l’on considère ces deux facteurs ensemble – l’influence éxagérée de l’exposition et de la vulnérabilité sur le coût des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, et l’intensification très modeste que le changement climatique apporte à ces événements, lorsqu’il jouerais un rôle quelconque – il apparaît clairement que le changement climatique contribue très peur aux catastrophes actuelles.

Il s’agit d’un facteur relativement mineur dans la fréquence et l’intensité des aléas climatiques subis par les sociétés humaines, qui, à leur tour, jouent un rôle faible dans les coûts humains et économiques des catastrophes liées au climat, comparativement aux facteurs non climatiques.

Cela signifie également que l’ampleur du changement climatique anthropique nécessaire pour intensifier considérablement ces risques, au point de surpasser les facteurs non climatiques dans la détermination des conséquences des futurs événements climatiques, est invraisemblable. Autrement dit, le réchauffement envisageable, même dans les scénarios les plus pessimistes, est totalement incompatible avec les catastrophes auxquelles je croyais autrefois, où des dizaines, voire des centaines de millions, peut-être même des milliards de vies étaient en jeu.

Une piqûre dans la queue ?

Pendant longtemps, même après avoir admis le décalage fondamental entre le discours des militants écologistes sur les événements extrêmes et le rôle que pourrait jouer le changement climatique, j’ai persisté dans l’idée de scénarios climatiques catastrophiques, fondés sur l’incertitude. Comme on dit, l’aiguillon se trouve dans la queue, ce qui veut dire que le danger réside dans la queue de distribution, c’est-à-dire à cause des « queues épaisses » de la distribution des risques climatiques. Il s’agit de points de basculement ou de scénarios similaires peu probables, mais avec des conséquences potentiellement graves, qui ne sont pas pris en compte dans les estimations classiques. Les calottes glaciaires pourraient s’effondrer bien plus vite que nous ne le pensons, le Gulf Stream pourrait s’interrompre, plongeant l’Europe occidentale dans un froid glacial, ou encore le pergélisol et les hydrates de méthane emprisonnés dans les fonds marins pourraient fondre rapidement, accélérant le réchauffement.

Ces points de basculement, et bien d’autres souvent invoqués comme motif de précaution, constituent les inconnues connues du risque climatique : des phénomènes spécifiques dont nous savons qu’ils peuvent se produire sans pouvoir estimer très précisément leur probabilité et leur ampleur, le cadre temporel dans lequel ils pourraient survenir, ou le seuil de réchauffement et d’autres facteurs susceptibles de les déclencher.

Mais à l’instar du prétendu effondrement de l’Amazonie, un examen plus approfondi de ces risques révèle qu’ils n’auront pas de conséquences catastrophiques pour l’humanité. Tandis que les médias sensationnalistes évoquent fréquemment l’effondrement du Gulf Stream, ils font en réalité référence au ralentissement de la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC). L’AMOC contribue au transport d’eaux chaudes vers l’Atlantique Nord et modère les températures hivernales en Europe occidentale. Or, son effondrement, et a fortiori son ralentissement, n’entraînerait pas un gel généralisé sur toute l’Europe. En effet, dans des conditions plausibles où elle pourrait ralentir significativement, elle agirait comme une rétroaction négative, contrebalançant le réchauffement, qui s’accélère sur le continent européen plus que presque partout ailleurs dans le monde.

Le dégel du pergélisol et des hydrates de méthane, quant à eux, sont des processus lents, et non rapides. Même une fonte irréversible se produirait sur des échelles de temps millénaires, rapides à l’échelle géologique mais très lentes à l’échelle humaine. Il en va de même pour l’accélération de la fonte des calottes glaciaires. Même sous des scénarios de réchauffement très élevés, aujourd’hui largement considérés comme improbables, les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental contribueraient à une élévation du niveau de la mer d’environ un mètre d’ici la fin du siècle. Ces processus se poursuivraient longtemps dans l’avenir. Mais même des scénarios d’accélération extrême de la fonte des calottes glaciaires se dérouleraient sur plusieurs siècles, et non sur des décennies.

De plus, le problème que pose le fait de fonder des affirmations de précaution fortes sur ces inconnues connues est que cela exige des mesures correctives fortes dans le présent en réponse à des risques futurs à la fois non quantifiables et non falsifiables, un problème encore aggravé par le fait que les partisans de la théorie des « queues de distribution épaisses » ignorent généralement ensuite le fait, que les risques inconnus, non quantifiables et non falsifiables auxquels ils font référence ont une probabilité incroyablement faible et au contraire, ils s’engagent plutôt à les placer au centre du discours climatique.

J’ai récemment critiqué l’utilisation abusive de ce concept par Varun Sivaram dans son projet sur le « réalisme climatique » au « Council on Foreign Relations ». Et un échange ultérieur qu’il a eu avec Dan Raimi dans le podcast « Resources for the Future » illustre bien le problème.

Sivaram : Je pense qu’il est terriblement illusoire de croire que le changement climatique représente un risque gérable… et que les climatologues se sont complètement trompés… Je crois cependant que les risques de queue épaisse, les risques supérieurs à 5 % de probabilité, sont si importants qu’ils annoncent la fin de la société telle que nous la connaissons aux États-Unis…

Raimi : Cet argument rejoint parfaitement les célèbres arguments de Martin Weitzman concernant les risques de queue épaisse en économie, arguments qui, à mon avis, sont bien compris mais pas nécessairement appliqués dans le domaine des politiques publiques. Vous défendez avec clarté l’idée que ces risques de distribution doivent occuper une place plus centrale dans notre planification et notre réflexion sur l’avenir.

Sivaram confond ici de manière flagrante les risques de distribution, par définition inférieurs à 5 %, avec les risques centraux. Cela n’a rien à voir avec une quelconque erreur des climatologues sur les fondements du changement climatique, mais tout à voir avec l’erreur de Sivaram concernant les risques statistiques. Raimi, chercheur de longue date au sein de ce qui est sans doute le principal groupe de réflexion américain spécialisé dans les ressources énergétiques et l’économie, se contente d’acquiescer, en attribuant cette notion à Martin Weitzman et laissant entendre que les risques extrêmes sont bien compris par la communauté économique.

Au contraire, l’argument de Weitzman était précisément l’inverse : que les risques extrêmes, situés à la limite de la distribution des risques climatiques, étaient mal compris, voire inexistants. Hormis l’intégration d’un risque légèrement supérieur dans les estimations centrales, Weitzman affirmait clairement qu’il n’y avait rien d’autre à faire actuellement face à ce problème. Or, il convient de se rappeler, que pour contrer ces risques extrêmes mal évalués, Sivaram préconise de déployer toute la puissance américaine, tant diplomatique que militaire, sur les pays pauvres afin de les empêcher de développer leurs économies à l’aide d’énergies fossiles, tout en admettant que les États-Unis ne sont pas prêts à s’en détourner rapidement.

Énergie propre sans catastrophisme

Comme Norris et Jenkins, je connais Sivaram et Raimi depuis longtemps. Je partage leur avis sur de nombreux sujets : la valeur des énergies propres et le soutien public à l’innovation technologique dans ce domaine, la nécessité d’un meilleur accès à l’énergie pour les populations les plus pauvres du monde, et les conséquences néfastes, tant psychologiques que politiques, du catastrophisme sur les efforts déployés pour une transition énergétique mondiale plus verte. Leurs intentions sont toutes louables.

Et pourtant, tous font des déclarations sur la science du climat et les risques climatiques qui sont douteuses, voire fausses. Et ma question c’est : pourquoi ? Pourquoi tant de personnes intelligentes, pour la plupart sont formées en sciences, en ingénierie, en droit ou en politique publique, qui sont tous prêts à vous dire – et je le dis sans ironie – « de croire en la science », puissent se tromper à ce point sur la science des risques climatiques

À mon avis, plusieurs raisons expliquent cela. Premièrement, même des personnes très instruites et possédant une solide culture scientifique sont tout aussi susceptibles de se tromper sur des questions scientifiques fondamentales, lorsque les faits contredisent leurs identités sociales et leurs convictions idéologiques. Dan Kahan, professeur de droit à Yale, a démontré que les personnes très préoccupées par le changement climatique ont en réalité des points de vue moins précis sur le changement climatique que les climatosceptiques, et que cela reste vrai, même parmi les militants ayant un niveau d’instruction et une culture scientifique élevés. Par ailleurs, Kahan et d’autres chercheurs ont montré que, sur de nombreux sujets, les personnes très instruites sont souvent plus enclines à s’accrocher obstinément à des croyances erronées, car elles sont plus habiles à défendre leurs opinions politiques et leurs convictions idéologiques.

La seconde raison tient aux fortes incitations sociales, politiques et professionnelles qui poussent les gens à se tromper sur les risques climatiques, lorsqu’ils gagnent leur vie en travaillant sur des politiques climatiques et énergétiques de centre-gauche. L’emprise de l’écologie politique sur les démocrates et les progressistes a été quasi totale au cours de la dernière génération. La gauche tolère très mal toute expression de politique matérialiste remettant en cause les fondements du mouvement écologiste. Parallèlement, ce mouvement a confondu le consensus scientifique sur la réalité et les origines anthropiques du changement climatique avec des affirmations catastrophistes sur les risques climatiques, sur lesquelles il n’existe aucun consensus du tout.

Que vous soyez chercheur universitaire, expert dans un groupe de réflexion en politiques publiques chargé de programme dans une fondation environnementale ou progressiste, ou un collaborateur d’un élu démocrate au Congrès, il n’y a aucun intérêt et beaucoup d’inconvénients à remettre en question, et a fortiori de contester, l’idée centrale selon laquelle le changement climatique représente une menace existentielle pour l’avenir de l’humanité. C’est le meilleur moyen de se perdre des amis, voire même son emploi. Cela ne vous aidera pas à décrocher un nouveau poste ou une nouvelle subvention. Alors, la plupart des gens se plient aux règles. Mieux vaut suivre le mouvement que d’être pris au dépourvu.

Enfin, une idée largement répandue affirme qu’il est impossible de défendre efficacement les énergies propres et l’innovation technologique sans évoquer la menace catastrophique du changement climatique. « À quoi bon investir dans le nucléaire ou les énergies propres si le changement climatique ne représente pas un risque catastrophique ? » est une réponse fréquente. Or, ce point de vue ignore tout simplement l’histoire de l’innovation énergétique moderne. Au cours des deux derniers siècles, le monde est passé inexorablement de technologies plus polluantes et plus émettrices de carbone à des technologies plus propres. De brûler du charbon, malgré son impact environnemental important, est plus propre que de brûler du bois ou du fumier. Brûler du gaz est plus propre que brûler du charbon. Et il est évident que de produire de l’énergie éolienne, solaire et nucléaire est plus propre que de le faire à partir de combustibles fossiles.

La plupart des défenseurs du climat et des énergies propres estiment que le risque lié au changement climatique exige et justifie une transition beaucoup plus rapide vers des technologies énergétiques plus propres. Or, en pratique, rien ne prouve que 35 années de discours et d’affirmations de plus en plus alarmistes sur le changement climatique aient eu un quelconque impact sur le rythme de décarbonation du système énergétique mondial. De fait, la décarbonation mondiale a été plus rapide au cours des 35 années précédant l’émergence du changement climatique comme préoccupation mondiale qu’au cours des 35 années suivantes. Ce raisonnement finit par tourner en rond. Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a aucune raison de soutenir les énergies propres en l’absence de crainte d’un changement climatique catastrophique.

Il s’agit plutôt de dire qu’il n’y a aucune raison de soutenir une transformation rapide de l’économie énergétique mondiale, au rythme et à l’échelle nécessaires pour éviter un changement climatique catastrophique, si le spectre de ce dernier n’est pas présent. Ce qui est sans doute vrai, mais constitue également une affirmation qui repose sur le fait de ne pas se poser de questions particulièrement difficiles concernant la nature du risque climatique.

Malgré certaines divergences de ton, de tactique et de stratégie, cette vision fondamentale du risque climatique, et la demande concomitante d’une transformation rapide de l’économie énergétique mondiale, sont largement partagés par les militants écologistes et les pragmatiques. L’impulsion est millénariste, non mélioriste. Derrière la politique réelle, le jargon technocratique et les appels à l’autorité scientifique se cache un désir de refaçonner le monde.

Malgré son allure savante et mondaine, ce discours a engendré à gauche un système climatique replié sur lui-même, certes un peu plus subtil que les dénégations de la droite, mais tout aussi enclin à proférer des affirmations trompeuses à ce sujet, à ignorer les preuves du contraire et à diaboliser la dissidence. Il a également produit une politique à la fois grandiose et maximaliste, et de plus en plus déconnectée de l’opinion publique.

Ted Nordhaus

Chercheur international et penseur mondialement reconnu dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, du climat, du développement humain et de la politique. Fondateur et directeur exécutif du Breakthrough Institute et coauteur du Manifeste écomoderniste.

Cet article a été publié le 11 août 2025 sous le titre « Why I Stopped Being a Climate Catastrophist » sur breakthroughjournal.org et traduit pour Clintel par Eric Vieira.

more news

“There Should Be No Climate Policy”: Interview with WCD Signatory Tomáš Elbert

Tomáš Elbert, an organic chemist from the Czech Republic, is among the latest signatories of CLINTEL’s World Climate Declaration. In this interview, he explains his scientific background, his views on climate change, and why he believes open debate is essential.

Poor Nations Won’t Follow Europe’s Climate Agenda into Economic Decline

While Europe and the United Nations pursue aggressive climate policies, developing nations are choosing a different path. For billions of people, affordable and reliable energy — not climate targets — remains the overriding priority.

Democratic Governors Ignore Energy Realities and Cling to Costly Green Policies

As governments and corporations worldwide pivot toward pragmatic energy strategies, Democratic governors in the U.S. Northeast continue to pursue green energy policies that raise costs and undermine energy reliability. The disconnect is becoming increasingly difficult to ignore.