Le moment Eisenhower de Trump : la COP30, les OMI et la fin de l’agenda vert européen

Dans sa dernière analyse, Tilak Doshi soutient que le réalisme énergétique du président Trump a déclenché un bouleversement géopolitique, remettant en cause les ambitions vertes de l’Europe au moment même où se tient la COP30.

Alors que les délégations mondiales sur le climat se réunissent à Belém pour la COP30 (du 10 au 21 novembre), elles le font dans un contexte géopolitique radicalement différent. Les États-Unis se sont retirés du processus climatique des Nations Unies et leurs diplomates viennent de mener avec succès une fronde au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour bloquer une taxe carbone mondiale sur le transport maritime. Cet épisode marque non seulement un tournant pour la politique climatique mondiale, mais aussi un moment historique. La volonté de l’Europe d’imposer son hégémonie morale et réglementaire au monde a été contrée par les États-Unis. Comme en 1956, lorsque le président Eisenhower avait contraint ses alliés européens à renoncer à leur tentative de prise de contrôle du canal de Suez, la politique énergétique de Trump, axée sur le « forage massif », en 2025, a réaffirmé la primauté de l’intérêt national sur les prétentions impériales.

La révolte de l’IMO

En avril 2025, l’OMI a dévoilé ce que Carbon Brief, un site web européen de plaidoyer pour une politique climatique, a décrit comme « une première mondiale : de combiner des limites d’émissions obligatoires et une tarification des gaz à effet de serre pour l’ensemble d’un secteur industriel ». Ce « Cadre zéro émission nette » aurait imposé une taxe mondiale de facto aux navires ne respectant pas les objectifs d’intensité d’émissions et aurait versé les recettes à un fonds mondial de décarbonation géré par l’ONU.

En octobre, ce projet était au point mort. Comme l’a rapporté Climate Home News, un média britannique de défense de l’environnement : « Le cadre de l’OMI pour la neutralité carbone sera de nouveau soumis à approbation en octobre 2026, après que les États-Unis et l’Arabie saoudite ont persuadé les pays de ne pas voter là-dessus comme prévu. » La position américaine est sans équivoque. Un communiqué de presse du Département d’État , intitulé « Agir pour défendre l’Amérique contre la première taxe carbone mondiale de l’ONU », affirmait : « L’administration rejette catégoriquement toute tentative d’imposer des mesures économiques aux navires américains en fonction de leurs émissions de GES ou du type de carburant utilisé. »

Le Département d’État a opposé une résistance sans détour aux efforts menés par l’OMI, en déclarant : « Les États-Unis prendront des mesures correctives contre les nations qui soutiennent cette exportation néocoloniale, orchestrée par l’Europe, de réglementations climatiques mondiales. » Les négociateurs américains ont mis en garde sur des « mesures de réciprocité visant à compenser toute taxe imposée aux navires américains ». Selon une source du secteur citée par E&E News : « L’équipe Trump a tout mis en œuvre pour faire échouer la taxe carbone, en mobilisant des alliés de l’Asie à l’Afrique. » Résultat : l’initiative multilatérale européenne la plus ambitieuse en matière de climat depuis Paris 2015 a été reportée d’au moins un an sous la pression américaine. L’affaire de l’OMI montre que Washington ne se contente plus de s’abstenir face aux projets mondialistes ; il les bloque désormais lorsque ses intérêts nationaux sont en jeu.

COP30 et le déclin de l’influence européenne

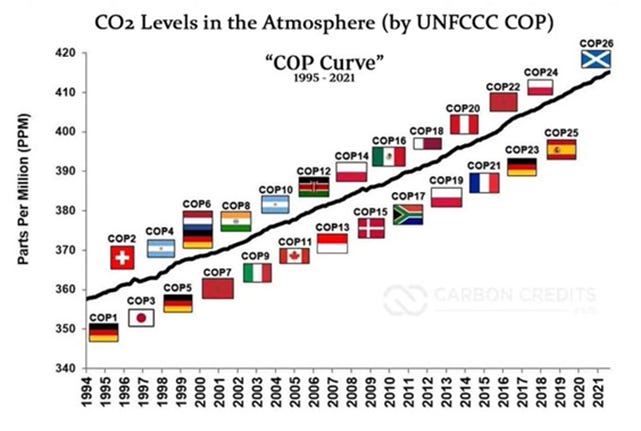

La note d’information du Parlement européen reconnaît que « les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, alors que des réductions rapides et importantes de ces émissions sont nécessaires pour que les objectifs de l’Accord de Paris restent atteignables ». Sur le plan diplomatique, c’est un aveu d’échec.

Les luttes politiques internes à l’UE aggravent le problème. Politico souligne que « la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont refusé des objectifs plus ambitieux pour 2035, craignant des conséquences néfastes pour leurs industries ». L’UE fait face à des perspectives économiques sombres. Le chancelier allemand Friedrich Merz a averti que l’État-providence n’est « plus viable », tandis que la France et le Royaume-Uni sont au bord de la faillite. Le Pacte vert pour l’Europe, jadis salué comme « le moment historique de l’Europe », s’est transformé en un bourbier fiscal et politique.

La COP30 arrive donc à un moment où le « leadership climatique » autoproclamé de l’Europe n’est plus qu’une vaine rhétorique. Son capital moral ne suffit pas à payer ses factures énergétiques. À l’instar de l’Europe, le Royaume-Uni – qui se targue lui aussi de « leadership climatique » – se retrouve piégé par ses propres erreurs, sous l’impulsion du secrétaire à l’Énergie, Ed Miliband, surnommé « Mad Ed ». L’ordre climatique européen reposait sur deux illusions : que le monde suivrait son exemple moral et que ses citoyens en supporteraient indéfiniment le coût. Ces deux illusions se sont effondrées.

Même une figure emblématique de la lutte contre le changement climatique comme Bill Gates le perçoit. Il a récemment publié une note sur son site web dans laquelle il admettait, de façon surprenante :

Bien que le changement climatique aura de graves conséquences, notamment pour les populations des pays les plus pauvres, il n’entraînera pas la disparition de l’humanité. Dans la plupart des régions du globe, les êtres humains pourront vivre et prospérer dans un avenir prévisible.

Quand même le milliardaire technocrate qui a financé l’alarmisme climatique pendant plus d’une décennie appelle au réalisme, c’est que le vent qui tourne dans le monde intellectuel.

Le retour de l’Amérique au réalisme énergétique

Dès sa première semaine à la Maison-Blanche lors de son second mandat, le président Trump s’est attelé au démantèlement de la bureaucratie climatique internationale. Il s’est retiré de l’Accord de Paris et a suspendu les contributions au “Fonds Vert pour le Climat”. Son administration a soutenu des initiatives législatives au Texas visant à exclure les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des décisions d’investissement et d’achat des fonds de pension publics. L’administration Trump conteste activement le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) de l’Union européenne, le qualifiant de « pratique commerciale déloyale » et de « nouvelle taxe verte mondiale frauduleuse ». Le blocage de la taxe IMO n’est que le dernier exemple en date des mesures prises par les États-Unis contre l’agenda climatique mondialiste piloté par l’UE.

Ces mesures ne sont pas de simples gestes populistes. Elles constituent une doctrine cohérente de domination énergétique : une réaffirmation que la compétitivité économique et la sécurité énergétique sont les fondements de la puissance nationale. La porte-parole de la Maison-Blanche, Taylor Rogers, a déclaré au Guardian : « Le président Trump ne mettra pas en péril la sécurité économique et nationale de notre pays pour poursuivre des objectifs climatiques vagues qui sont en train de tuer d’autres pays. »

La leçon d’Eisenhower

L’analogie avec la crise de Suez de 1956 n’est pas fortuite. À l’époque, la Grande-Bretagne et la France, prisonnières de leurs illusions impériales, tentèrent de reprendre le contrôle du canal avec l’aide d’Israël, face à l’Égypte de Nasser. L’administration Eisenhower, craignant une réaction internationale hostile liée à la perception d’un colonialisme européen et une riposte soviétique, a eu recours à la pression économique – notamment en menaçant de vendre les avoirs américains en livres sterling – pour contraindre ses alliés à se retirer. The Economist qualifia plus tard cet épisode de « moment où la Grande-Bretagne a compris qu’elle n’était plus une grande puissance ».

Comme en 1956, lorsque la crise de Suez révéla l’écart entre les ambitions impériales et moyens économiques, la défaite à l’OMI a mis en lumière la sénescence stratégique de l’UE. Ses dirigeants ne peuvent plus imposer leur volonté par la seule force d’influence. Même les États membres résistent désormais à ses diktats. En 1956, les États-Unis sont intervenus pour stopper une entreprise impériale qui menaçait la stabilité mondiale. En 2025, ils interviennent pour stopper une entreprise climatique qui menace la prospérité mondiale. Hier, la tentative de mainmise sur le canal de Suez ; aujourd’hui, la taxe carbone de l’OMI sur le transport maritime international. Hier, les navires de guerre impériaux de l’Europe ; aujourd’hui, les bureaucrates climatiques de l’UE.

Après avoir confié sa défense à l’OTAN, qui a progressivement étendu son emprise vers l’est jusqu’à la frontière russe sous l’égide des États-Unis dans les années 1990, l’UE a tenté de renforcer son autorité morale par le multiculturalisme, l’immigration de masse et la lutte pour la neutralité carbone. Dans les cercles politiques de Bruxelles et des capitales européennes, l’Accord de Paris a été érigé en projet phare pour l’Europe – un projet que le président Obama a adopté avec enthousiasme sans l’approbation du Sénat, dont il savait pertinemment qu’elle n’allait pas être accordée.

Le projet de taxe carbone mondiale de l’OMI devait être la dernière initiative de l’ONU pour « sauver la planète ». Trump, à l’instar d’Eisenhower, l’a torpillé grâce à des pressions diplomatiques et financières. Une fois de plus, Washington a rappelé à l’Europe que les postures morales sans pouvoir concret n’est que de la vanité. Si, autrefois, les États-Unis s’opposaient au colonialisme des ressources de l’Europe, ils s’opposent aujourd’hui à son colonialisme carbone, comme l’a si éloquemment formulé le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright.

Le projet climatique mondialiste occidental relevait moins de la science que du salut. Dans l’Europe postchrétienne, les émissions de carbone ont remplacé le péché ; la « neutralité carbone » est devenue une rédemption morale par l’abnégation. La réalité empirique demeure : les hydrocarbures fournissent plus de 80 % de l’énergie mondiale malgré les subventions massives accordées aux énergies renouvelables. Les milliards de personnes les plus pauvres de la planète aspirent au confort matériel que permettent les énergies fossiles. Leur refuser cette voie, au nom de la vertu climatique, revient à instaurer un nouveau colonialisme, même s’il n’en porte pas le nom.

Le parallèle entre Eisenhower et Trump dépasse un simple effet de style. Tous deux ont affronté des alliés dont la vanité impériale menaçait l’équilibre des puissances. Eisenhower a préservé l’ordre libéral d’après-guerre des excès du colonialisme ; Trump, quant à lui, pourrait bien être en train de préserver la prospérité mondiale des dérives idéologiques. Dans les deux cas, le réalisme américain a imposé des limites que l’Europe occidentale a refusé de reconnaître.

Le Sud global s’aligne sur la réalité

Les pays en développement ont observé cette évolution avec un mélange de soulagement et de lucidité. Pendant des décennies, le « financement climatique » de l’ONU a été un jeu de rente : il fallait se rallier à la cause climatique pour obtenir des subventions. D’un côté, on trouve des ONG environnementales comme le WWF et Greenpeace, ainsi que leurs filiales et leurs soutiens politiques dans les pays en développement, convaincus que la « crise climatique » exige une réduction drastique de l’exploitation pétrolière et gazière. De l’autre, les entreprises du secteur des énergies renouvelables et leurs parrains politiques qui bénéficient de subventions et de mesures réglementaires imposées par les gouvernements occidentaux, l’ONU et les organisations affiliées au complexe militaro-industriel.

Les pays en développement prennent conscience de la fin des financements climatiques. Le précédent sommet des Nations Unies sur le climat à Bakou avait été surnommé la « COP sur le financement climatique » en raison de son objectif principal : convenir du montant des fonds à allouer chaque année pour aider les pays en développement à faire face aux coûts liés au changement climatique. Mais avec la diminution des fonds américains, les incitations changent. Le Fonds vert pour le climat des Nations Unies est confronté à un déficit de financement. Les États-Unis ont officiellement retiré 4 milliards de dollars de leur engagement de 6 milliards de dollars envers le FVC début 2025, mais il est peu probable qu’ils contribuent davantage à l’agenda climatique mondialiste des Nations Unies à l’avenir.

Le processus de la COP30 se poursuivra, mais son autorité est compromise. L’OMI se réunira à nouveau, mais sans financement ni influence américaine, son cadre « zéro émission nette » restera un vœu pieux. L’Europe continuera de prêcher, mais le monde se désintéresse d’elle. L’intervention d’Eisenhower a mis fin aux prétentions impérialistes de l’Europe. Le réalisme énergétique de Trump pourrait bien sonner le glas des ambitions climatiques de Bruxelles. Le monde n’en sera pas plus pauvre.

Dr Tilak K. Doshi

Le Dr Tilak K. Doshi est rédacteur en chef de la section Énergie du Daily Sceptic. Économiste, il est membre de la CO2 Coalition et ancien collaborateur de Forbes. Suivez-le sur Substack et X. Cet article a été publié sur son compte Substack le 18 novembre 2025, et traduit par Eric Vieira.

Le Substack de Tilak est une publication financée par ses lecteurs. Pour recevoir les nouveaux articles et soutenir mon travail, pensez à vous abonner gratuitement ou payant.

more news

The UN’s Great Betrayal: From World Peace to Global Bureaucracy

Dr. Matthew Wielicki argues that the UN’s original mission has been replaced by a permanent crisis machine built around climate, equity, and control. He calls on the United States to stop funding an institution that no longer reflects its values.

Dramatic Fall in Global Temperatures Ignored by Narrative-Captured Mainstream Media

While public debate remains fixated on ever-rising temperatures, the data tell a different story: the Earth is cooling. Yet this striking fact is largely ignored by media, politics, and the established climate science community.

Africa’s Pipeline Rejects Climate Dogma and Foreign Control

Political powers in the United Nations and European Union have spent decades lecturing Africa on climate “virtue.” Net-zero pledges, renewable targets, ESG frameworks and more make up the ever-growing list of prescriptions for “healing the planet.”