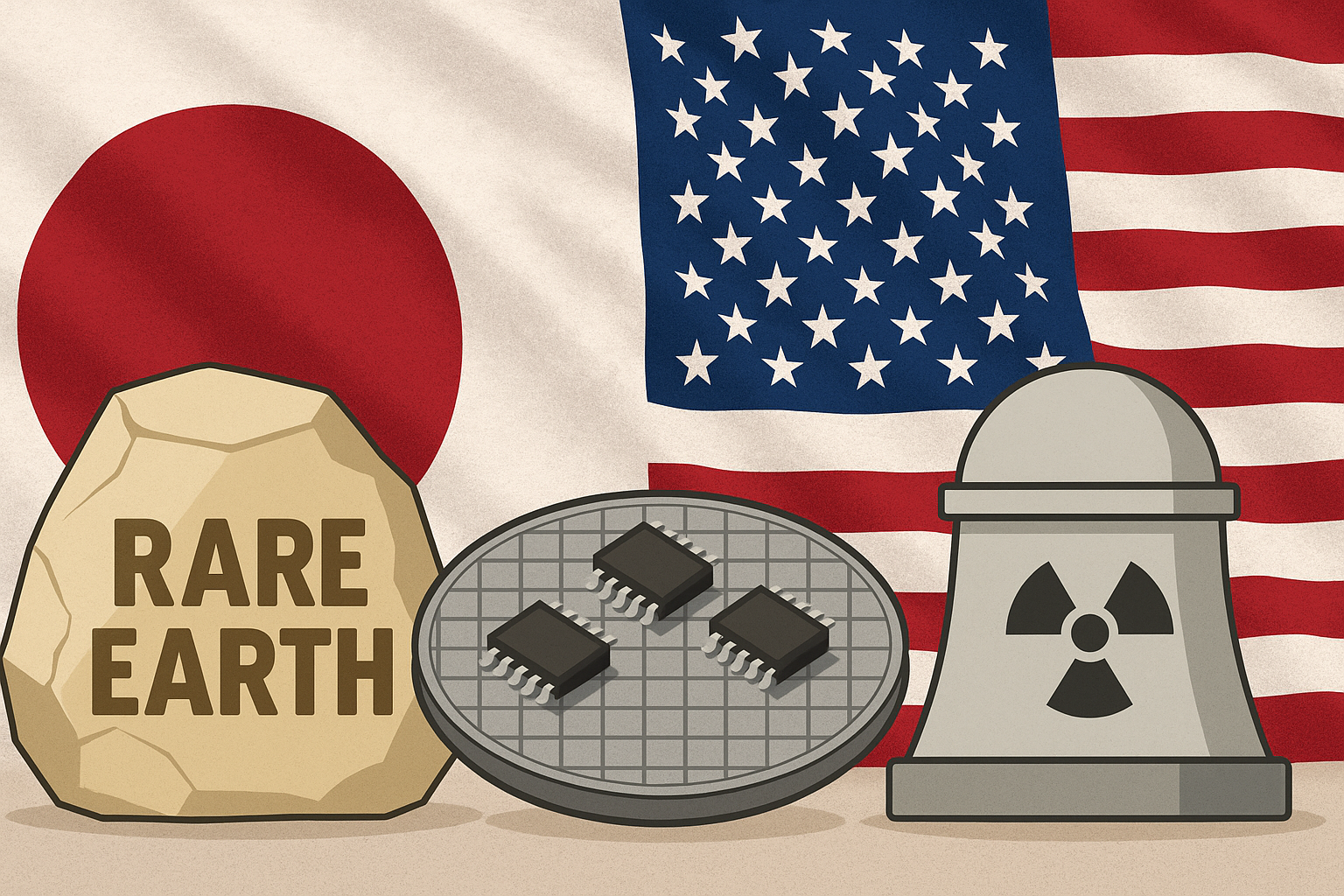

Le pacte américano-japonais annonce la montée du réalisme énergétique

Les États-Unis et le Japon sortent de la paralysie des politiques climatiques irrationnelles grâce à un pacte stratégique portant sur les terres rares, composants essentiels pour les semi-conducteurs et les réacteurs nucléaires de la nouvelle génération.

Les États-Unis et le Japon sortent de la paralysie des politiques climatiques irrationnelles grâce à un pacte stratégique portant sur les terres rares, composants essentiels pour les semi-conducteurs et les réacteurs nucléaires de la nouvelle génération.

Fruit de l’impulsion de deux personnalités politiques pragmatiques – le président Donald Trump et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi – cet accord lucide met fin à plus d’une décennie d’incertitude énergétique, marquée par des chaînes d’approvisionnement instables, des engagements de neutralité carbone irréalistes et une dépendance excessive à l’égard des énergies éolienne et solaire, sources d’énergie peu fiables. Il place ainsi, à juste titre, la stratégie énergétique et industrielle au cœur de la protection de la souveraineté nationale.

Face à l’ instrumentalisation des chaînes d’approvisionnement par Pékin, qui contrôle plus de 90 % des terres rares transformées, l’accord conclu entre les États-Unis et le Japon privilégie l’accès aux matériaux et aux technologies, la résilience stratégique et la croissance économique, et s’appuie sur un programme d’investissement existant de 550 milliards de dollars entre les deux pays.

D’après un bulletin d’information de la Maison Blanche, le Japon et diverses entreprises japonaises investiront jusqu’à 332 milliards de dollars dans les infrastructures énergétiques américaines, notamment les réacteurs nucléaires, et jusqu’à 50 milliards de dollars dans des équipements électriques, grâce à des accords impliquant des entreprises américaines et japonaises. Le Japon bénéficiera ainsi d’un accès accru au marché américain pour la vente de technologies et d’un traitement tarifaire avantageux.

Ces investissements ne visent pas à installer davantage d’éoliennes qui déciment les oiseaux ou de panneaux solaires qui étouffent le désert, mais à développer une capacité de production d’électricité pratique et fiable.

Les États-Unis vont dépenser 75 milliards de dollars en infrastructures de centres de données auprès de trois entreprises japonaises : Mitsubishi Electric, pour la fourniture de systèmes et d’équipements de centrales électriques ; TDK Corp., pour des composants électroniques de puissance avancés ; et Fujikura, Ltd., pour des câbles à fibres optiques.

L’accord nippo-américain comprend également un contrat pluriannuel de plus de 100 millions de dollars entre Global Coal Sales Group et Tohoku Electric Power pour l’approvisionnement en charbon thermique américain. Il s’agit d’une décision rationnelle de la part d’une nation industrialisée avancée, soucieuse de garantir à sa population une électricité abordable et fiable. Le charbon demeure une source d’énergie indispensable pour les pays qui refusent de sacrifier leur croissance économique au nom du dogme de la « décarbonation ».

L’accord prévoit un investissement japonais pouvant atteindre 3 milliards de dollars pour la construction d’une usine de fabrication d’engrais à base d’ammoniac et d’urée aux États-Unis, et 2 milliards de dollars supplémentaires pour la construction d’une usine de fusion et de raffinage du cuivre dans l’ouest américain.

De l’autre côté du Pacifique, le Japon renforcera ses approvisionnements énergétiques en important chaque année 66 millions de tonnes métriques de gaz naturel liquéfié (GNL) américain, ce qui en fera le deuxième plus grand acheteur de GNL après la Chine.

Néanmoins, le Japon aurait tout intérêt à compléter certaines dispositions de l’accord – comme la participation de 1,5 milliard de dollars de JERA Co. dans les actifs gaziers des gisements de schiste de Haynesville en Louisiane et l’acquisition d’Alaska LNG par Tokyo Gas – qui contribuent à remplacer les approvisionnements russes stratégiquement risqués qui représentent 9 % des besoins en gaz du Japon.

En matière d’énergie nucléaire, la lâcheté politique du Japon après la catastrophe de Fukushima en 2011 a fait que seuls 14 des 54 réacteurs nucléaires du pays, antérieurs à l’accident, ont été remis en service. Le Japon doit se libérer du spectre de Fukushima qui paralyse ses décideurs politiques depuis 14 ans et reconquérir son avantage dans un secteur désormais dominé par la Chine, la France, la Corée du Sud et la Russie.

Heureusement pour le Japon et d’autres pays, l’administration Trump américaine a ouvert la voie à un développement vigoureux des ressources en abandonnant les contraintes de l’Accord de Paris et en supprimant les fonds destinés aux politiques climatiques mondiales qui perpétuent la précarité énergétique.

Le cadre américano-japonais renforce la résilience stratégique grâce à des partenariats avec de grandes entreprises comme Mitsubishi et Toshiba, qui s’intègrent aux projets américains, générant des emplois, du commerce et démentent les illusions « vertes » minimalistes.

Les deux puissances sont désormais à l’abri des perturbations, leurs économies reposant sur un socle solide d’hydrocarbures et de puissance atomique, prouvant ainsi que la véritable force réside dans l’adoption de ce qui fonctionne, et non dans la soumission face à des crises fabriquées de toutes pièces.

Ce que Washington et Tokyo ont accompli dépasse le simple cadre d’un accord commercial. C’est une déclaration d’indépendance face au catastrophisme climatique qui a paralysé toute politique rationnelle pendant une génération. D’autres nations suivront. Le vent tourne. Le réalisme énergétique est en train de s’imposer.

Vijay Jayaraj

Vijay Jayaraj est chercheur associé à la CO2 Coalition, à Fairfax, en Virginie. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université d’East Anglia et d’un diplôme d’études supérieures en gestion del’énergie de l’Université Robert Gordon, toutes deux situées au Royaume-Uni, ainsi que d’une licence en ingénierie de l’Université Anna, en Inde.

Ce commentaire a été initialement publié sur RealClear Markets le 17 novembre et traduit par Eric Vieira

more news

America’s Irreversible Goodbye to Climate Governance

America’s Irreversible Goodbye to Climate Governance The United States’ relationship with international climate institutions has become increasingly unstable. In this article, Samuel Furfari argues that the latest move goes beyond political symbolism and represents a structural break with the system of global climate governance built around the UNFCCC. [...]

Cold, Rain and Snow: What Weather Really Tells Us About Climate Change

Periods of cold weather are often cited in debates about climate change—but what do they really tell us? In this article, Fernando del Pino Calvo Sotelo examines how rain, snow, and low temperatures are interpreted in the climate discussion, separating scientific evidence from popular narratives.

Rethinking the Mediterranean Climate Hotspot: New Evidence Reveals a More Complex Reality

Is the Mediterranean really a climate hotspot? Drawing on long-term hydroclimatic observations, Demetris Koutsoyiannis and Theano Iliopoulou revisit the evidence and highlight the region’s striking climatic complexity.