Dieser Artikel wurde von Samuel Furfari geschrieben und ursprünglich auf europeanscientist.com veröffentlicht.

Wie ein Uhrwerk erhalten wir jedes Jahr im Juni den für die Geopolitik im Energiebereich relevanten Statistical Review of World Energy. Von 1954 bis 2022 hat sich BP bereit erklärt, diese Daten zusammenzustellen. Ursprünglich bezog sich der Bericht nur auf Erdöl, wurde aber später auf alle fossilen Brennstoffe und schließlich auch auf Daten zu erneuerbaren Energien und Kernenergie ausgeweitet. Seit 2023 führt das Energy Institute diese wichtige Arbeit der Analyse der quantitativen Entwicklungen in der Energiegeopolitik fort.

Am 26. Juni 2025 veröffentlichte das Energy Institue die neueste Version mit Daten aus dem Jahr 2024. Sie lässt den Schluss zu, dass sich wenig geändert hat: Die Welt ist weiterhin stark auf fossile Brennstoffe angewiesen. Weltweit hinkt der Ausbau der erneuerbaren Energiequellen dem steigenden Energiebedarf hinterher, wobei ein erheblicher Teil dieses Wachstums auf fossile Brennstoffe entfällt. Die Welt befindet sich also nicht in einer endgültigen Energiewende, sondern in einer Phase der Energieaddition, in der neue erneuerbare Energien die konventionellen Energiequellen eher ergänzen als ersetzen. Aber schauen wir uns das genauer an.

Fossile Treibstoffe: Das unerschütterliche Fundament der globalen Energieversorgung

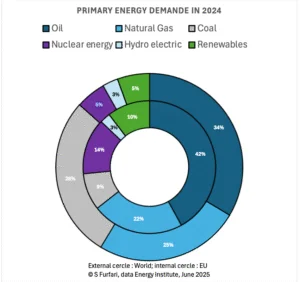

Im Jahr 2024 hat das weltweite Energieangebot um 2 % zugenommen, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach allen Energiearten. Nicht-OECD-Länder führten dieses Wachstum an und hatten den größten Anteil und die deutlichsten jährlichen Zuwächse zu verzeichnen. Nach der Veröffentlichung der Daten für 2024 durch das Energy Institute ist es nun angebracht, die weithin zitierte Zahl von „etwa 80 %“ für den Anteil der fossilen Brennstoffe am globalen Energiemix zu aktualisieren. In Wirklichkeit bleiben fossile Brennstoffe mit einem Anteil von 86,6 % am Gesamtenergieverbrauch – 513 Exajoule (EJ) von insgesamt 592 EJ – der Eckpfeiler des globalen Energiesystems. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser Anteil deutlich höher ist als die häufig zitierte Schätzung von 80 %. In der EU liegt der Anteil der fossilen Brennstoffe trotz des Anstiegs des Verbrauchs an erneuerbaren Energien immer noch bei 73,4 %. Die Kernenergie lieferte 31 EJ (5,2 %), die Wasserkraft 16 EJ (2,7 %) und die Wind- und Solarenergie zusammen mit anderen erneuerbaren Energien 33 EJ (5,6 %).

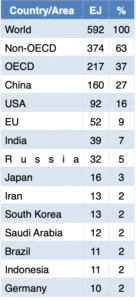

Was den Primärenergieverbrauch betrifft, so ist China mit 160 EJ der bei weitem größte Verbraucher, auf den mehr als ein Viertel des Gesamtbedarfs entfällt. Der Verbrauch der EU liegt mit 52 EJ bei einem Drittel des chinesischen Verbrauchs. Bemerkenswert ist, dass Deutschland zu den Ländern mit einem Verbrauch von mehr als 10 EJ gehört.

Tabelle 1 Größte Primärenergieverbraucher mit einem Verbrauch von mindestens 10 EJ im Jahr 2024. Daten des Energy Institute für 2025.

Die weltweite Energienachfrage stieg von 2023 bis 2024 um 1,8 %. Nordamerika und die EU verzeichneten mit Wachstumsraten von 0,4 % bzw. 0,3 % den geringsten Anstieg des Energieverbrauchs. Im Gegensatz dazu verzeichnete Afrika leider den geringsten absoluten Anstieg der Energienachfrage mit einer Zunahme von nur 0,29 EJ – weniger als 40 % der zusätzlichen Nachfrage der EU von 0,73 EJ. Der asiatisch-pazifische Raum war der Haupttreiber der globalen Energienachfrage, auf den 65 % des weltweiten Anstiegs entfielen und der nun 47 % des gesamten globalen Energieverbrauchs ausmacht. China und Indien verzeichneten einen jährlichen Anstieg von 2,4 % bzw. 4,3 %.

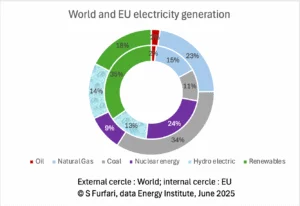

Abbildung 1 Der Anteil der Primärenergieträger in der EU (innerer Kreis) im Vergleich zum Rest der Welt (äußerer Kreis). Daten des Energy Institute für 2024.

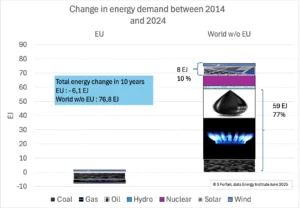

Um die Wirksamkeit der Energiewendepolitik zu bewerten, ist es hilfreich, die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts zu betrachten und die Entwicklung der Europäischen Union mit der der übrigen Welt zu vergleichen. Dieser vergleichende Ansatz ermöglicht es uns festzustellen, ob die EU wirklich eine Vorreiterrolle bei der globalen Energiewende spielt oder ob sie mit ihren Ambitionen zunehmend isoliert wird.

Die grünen Ambitionen der EU: Führungsrolle oder Illusion?

In den letzten zehn Jahren hat die EU ihren Energiebedarf um 6,1 EJ gesenkt. Im Gegensatz dazu hat der Rest der Welt seine Energienachfrage um 76,8 EJ erhöht – dreizehnmal mehr. Dies ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der EU derzeit durch den Green Deal bedroht ist. Diese Tragödie wird sogar im Bericht von Mario Draghi anerkannt, auch wenn er die Fehler nicht direkt dem Green Deal zuschreibt, um politisch korrekt zu bleiben. Stattdessen macht der Bericht den Anstieg der Energiepreise verantwortlich, der jedoch nichts als die Folge der EU-Energiepolitik ist.

Außerhalb der Europäischen Union haben erneuerbare Energiequellen wie Wind- und Sonnenenergie 8 EJ erzeugt. Diese Zahl übertrifft sogar die Veränderung der Energienachfrage innerhalb der EU selbst. Dennoch ist der Verbrauch fossiler Brennstoffe in den letzten zehn Jahren um 59 EJ gestiegen. Das bedeutet, dass außerhalb der EU das Wachstum bei den fossilen Brennstoffen das der erneuerbaren Energien um den Faktor 7,3 übersteigt. Mit anderen Worten: Während die modernen erneuerbaren Energien zunehmen, steigt der Verbrauch fossiler Brennstoffe mehr als siebenmal so schnell. Im Gegensatz zu der in der EU weit verbreiteten Meinung, dass sich die Lücke zwischen erneuerbaren Energien und fossilen Brennstoffen schließt, wird sie in Wirklichkeit immer größer.

Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die EU bei der Energiewende tatsächlich Ergebnisse erzielt hat, indem sie ihren Elektrizitätssektor tiefgreifend umgestaltet und Maßstäbe für die Integration erneuerbarer Energien und die Emissionssenkung gesetzt hat. Die Fortschritte der EU werden jedoch anderswo nicht erreicht, und ihre Führungsrolle hat lediglich symbolischen Charakter, weil der Rest der Welt die Nutzung fossiler Brennstoffe stärker vorantreibt als die Nutzung erneuerbarer Energien. Wenn eine Führungspersönlichkeit feststellt, dass ihr niemand folgt, muss sie überdenken, ob sie wirklich führend ist.

Abbildung 2 Zehnjährige Entwicklung der Nachfrage nach Primärenergie in der EU und dem Rest der Welt. (Daten des Energy Institute für 2014 und 2024)

Im Jahr 2024 erreichte der Gesamtverbrauch an Öl und Kondensat mit 105 Mio. Barrel pro Tag ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 0,8 % entspricht. Über einen Zeitraum von zehn Jahren stieg der Ölverbrauch um 1,1 %. Selbst in der EU stieg der Gesamtölverbrauch im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 0,2 % und erreichte 11 Millionen Barrel pro Tag. Nach Angaben des Energy Institute sind die Vereinigten Staaten der weltweit größte Ölproduzent. Im Jahr 2024 erreichten sie eine tägliche Rohöl- und Kondensatproduktion von 13.194 Millionen Barrel, was einem Anstieg von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Produktionsniveau entsprach 16 % der weltweiten Gesamtproduktion und unterstreicht die bedeutende Rolle des Landes auf dem Weltölmarkt. In der Dekade von 2014 bis 2024 stieg die US-amerikanische Rohöl- und Kondensatproduktion mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 4 %, was ein nachhaltiges Wachstum und die anhaltende Dynamik des US-amerikanischen Energiesektors illustriert. Im vergangenen Jahr lagen Russland und Saudi-Arabien bei der Rohöl- und Kondensatproduktion an zweiter bzw. dritter Stelle.

Der weltweite Erdgasverbrauch beläuft sich im Jahr 2024 auf 4.128 Milliarden Kubikmeter, was einem Anstieg von 2,5 % gegenüber 2023 entspricht. Auf die OECD-Länder entfielen 43 % des Gesamtverbrauchs mit 1.784 Milliarden Kubikmetern, auf die EU 7,8 % mit 323 Milliarden Kubikmetern und auf die Nicht-OECD-Länder 56,8 % mit 2.344 Milliarden Kubikmetern. An der Spitze stehen die USA mit 902 Milliarden Kubikmetern (22% des weltweiten Verbrauchs), gefolgt von China mit 434 Milliarden Kubikmetern (10,5%). Mit einem jährlichen Wachstum von 2 % in den letzten zehn Jahren scheint Erdgas weltweit der bevorzugte Brennstoff zu sein.

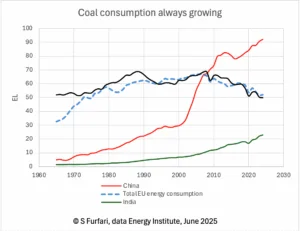

Im Gegensatz zu der in den Medien oft verbreiteten Darstellung hat die Kohleproduktion zugenommen, und zwar von 165 EJ im Jahr 2014 auf 182 EJ im Jahr 2024. Während die Erdgasproduktion überall zunimmt, sind die Muster des Kohleverbrauchs auffallend anders: 83 % der Kohle wird in der asiatisch-pazifischen Region verbraucht, wobei 56 % davon auf China entfallen. China, Indien und Indonesien sind zusammen für die Erzeugung von 130 EJ verantwortlich, d. h. 71 % der weltweiten Kohleproduktion.

Mit einem Kohleverbrauch von 92 EJ ist Chinas Verbrauch 1,7 Mal höher als der gesamte Primärenergiebedarf der EU. Obwohl Chinas Kohleverbrauch während der Pandemie zurückging, hat er sich seitdem wieder erholt, während die EU ihren Gesamtenergieverbrauch weiter gesenkt hat.

Dies sollte nicht übersehen werden, wenn die EU behauptet, bei der globalen Energiewende eine Vorreiterrolle spielen zu wollen. Der Kontrast zwischen dem grünen Narrativ der EU und der Realität der weltweiten Energienachfrage ist nicht nur in China erheblich.

Abbildung 3 Entwicklung des Kohleverbrauchs in China und Indien im Vergleich zum gesamten Primärenergieverbrauch in der EU.

Diskrepanz bei den Emissionen: Globale Realitäten vs. Bemühungen zum Klimaschutz

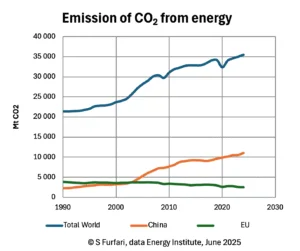

Diese Trends wirken sich direkt auf die Kohlendioxid-Emissionen aus. Im Jahr 2024 erreichten die globalen energiebezogenen Emissionen 35.492 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent. Die OECD-Länder waren für 11.072 Millionen Tonnen dieser Menge verantwortlich, während Nicht-OECD-Länder für beispiellose 68,8 % der globalen Emissionen oder 24.420 Millionen Tonnen verantwortlich waren. China war mit 11.173 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalent der größte Einzelverursacher, was 31,5 % des weltweiten Gesamtausstoßes entspricht. Die Vereinigten Staaten trugen 13,0 % bei, während die Europäische Union mit 2.484 Millionen Tonnen für 7,0 % verantwortlich war. Einmal mehr zeigt sich, dass die Bereitschaft nicht vorhanden ist, die weltweite Klimaschutzpolitik voranzutreiben. Außerhalb der Foren von Brüssel und Straßburg sind die Interessen der nationalen Staats- und Regierungschefs eher auf Wohlstand als auf das utopische Ziel einer Reduzierung der CO₂-Emissionen ausgerichtet. Selbst wenn die EU freiwillig oder unfreiwillig weiter schrumpfen würde, würde dies nichts an der Wachstumsdynamik der globalen CO₂-Emissionen ändern.

Dies zeigt auch die Tatsache, dass die weltweiten CO₂-Emissionen aus dem Energiewachstum zwischen 1990 – dem Jahrzehnt vor der Verabschiedung der UN-Klimarahmenkonvention im Jahr 1992 – und 2024 um 65 % erheblich gestiegen sind. Während die EU ihre Emissionen um 30 % reduzierte (von 3.628 auf 2.483 MtCO₂, d.h. 1.145 MtCO₂), erreichten die Emissionen Chinas 11.173 Mt, d.h. einen Anstieg um 373 % gegenüber 1990. Das Land mit dem höchsten prozentualen Anstieg ist Vietnam mit 1.758%. Die Emissionen Indonesiens sind, wie bereits erwähnt, aufgrund der umfangreichen Nutzung von Kohle um 446 % gestiegen. Dank des reichlichen Vorkommens und des niedrigen Preises von Schiefergas haben die USA ihre Kohleverbrennung und ihre Emissionen um 8 % gesenkt. Es ist daher nicht übertrieben zu behaupten, dass die EU Milliarden für eine geringfügige Reduzierung ausgegeben hat, die allein durch die Emissionen Chinas vollständig kompensiert wurden, ganz zu schweigen von denen der übrigen Welt.

Abbildung 4 CO₂-Emissionen aus der Energienutzung. EI, Daten für 2024

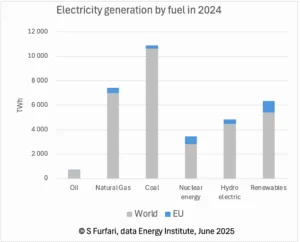

Unterdessen übersteigt der Anstieg der weltweiten Stromnachfrage weiterhin das Gesamtwachstum der Energienachfrage. In allen Regionen war ein deutlicher Anstieg des Stromverbrauchs zu verzeichnen, wobei die Regionen Asien-Pazifik und Naher Osten mit Wachstumsraten bei der Stromerzeugung von 5,4 % bzw. 5,3 % führend waren. In den letzten zehn Jahren ist die weltweite Stromerzeugung erheblich gestiegen, von 24.073 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2014 auf 31.256 TWh im Jahr 2024. Dies entspricht einem Anstieg von 7.183 TWh oder 30 %. China ist mit einer Erzeugung von 10.087 TWh im Jahr 2024 und einem Anteil von 32 % an der weltweiten Stromerzeugung der weltweit führende Erzeuger.

Der Stromerzeugungsmix in der Europäischen Union unterscheidet sich deutlich vom weltweiten Durchschnitt. Weltweit ist Kohle mit einem Anteil von über einem Drittel an der Gesamterzeugung nach wie vor der dominierende Brennstoff für die Stromerzeugung. In der EU hingegen machen erneuerbare Energiequellen – vor allem Wind- und Sonnenenergie – mehr als ein Drittel des Strommixes aus und übertreffen damit die Kohle bei weitem. Auch die Kernenergie spielt in der EU eine wichtigere Rolle als weltweit. Während die Kernenergie weniger als 10 % zur weltweiten Stromerzeugung beiträgt, macht sie in der EU etwa ein Viertel der Stromversorgung aus. Außerdem trägt Erdgas nur zu 15 % zur Stromerzeugung in der EU bei, während es weltweit fast ein Viertel ausmacht. Diese Unterschiede verdeutlichen die besondere Zusammensetzung des Energieportfolios der EU, die politische Entscheidungen und die regionale Verfügbarkeit von Ressourcen reflektiert.

Abbildung 5 Brennstoffmix für die Stromerzeugung in der Welt und in der EU. Daten vom EI 2025.

Abbildung 6 Anteil der Energieträger am Stromverbrauch in der EU. Daten vom EI 2025.

Abbildung 6 zeigt, dass der Anteil der Europäischen Union an der weltweiten Stromerzeugung über alle Energiequellen hinweg relativ gering ist. Zwar ist der Beitrag der EU bei der Kernenergie und den erneuerbaren Energiequellen etwas höher, doch ist dieser Unterschied nicht wesentlich. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Stromerzeugung in der EU als Modell für künftige globale Entwicklungen dienen wird, unabhängig von der Energiequelle.

Das weltweite Angebot an erneuerbaren Energien wuchs um 8 %, wobei China mehr zu diesem Wachstum beitrug als alle anderen Länder zusammen und für 58 % des gesamten Anstiegs verantwortlich war.

Hinzufügung, aber keine Wende

Wir haben in der Statistischen Übersicht über die Weltenergie 2025 in vielen Fällen nicht über die Daten anderer berichtet, weil wir lediglich die geopolitische Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der EU-Energiepolitik und denen der globalen Welt hervorheben wollten. Trotz des weit verbreiteten Diskurses über eine Energiewende (die EU-Energiewende) haben wir gesehen, dass fossile Brennstoffe weiterhin der Eckpfeiler des globalen Energiesystems sind. Im Jahr 2024 machten sie 87 % des weltweiten Gesamtenergieverbrauchs aus – 10 % mehr als die geläufige Zahl von 80 %. Diese Dominanz bleibt bestehen, auch wenn die erneuerbaren Energiequellen zunehmen, vor allem die intermittierende und variable Wind- und Solarenergie. Dies deutet darauf hin, dass sich die Welt eher in einer Phase des „Energiezuwachses“ als in einer echten Übergangsphase befindet – erneuerbare Energien ergänzen fossile Brennstoffe, anstatt sie zu ersetzen.

Die erneuerbaren Energiequellen nehmen in absoluten Zahlen rasch zu. Im Jahr 2024 trugen Wind, Sonne und andere erneuerbare Energien 33 EJ (5,6 %) zum globalen Energiemix bei, während die Wasserkraft 16 EJ (2,7 %) beitrug. Das Wachstum der erneuerbaren Energien hält jedoch nicht mit dem Anstieg der weltweiten Energienachfrage Schritt. In den letzten zehn Jahren stieg der Verbrauch fossiler Brennstoffe um 59 EJ und übertraf damit das Wachstum der erneuerbaren Energien um den Faktor 7,3.

Nicht-OECD-Länder, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, sind die Haupttreiber des Wachstums der weltweiten Energienachfrage. Im Jahr 2024 entfielen 65 % des weltweiten Anstiegs der Energienachfrage auf diese Region, die derzeit 47 % des gesamten weltweiten Energieverbrauchs ausmacht. China ist der größte einzelne Energieverbraucher, der für über ein Viertel der weltweiten Nachfrage und 56 % des weltweiten Kohleverbrauchs verantwortlich ist. Im Gegensatz dazu haben die OECD-Länder, einschließlich der EU und Nordamerikas, nur ein bescheidenes Wachstum der Energienachfrage zu verzeichnen.

Die Europäische Union hat zwar Fortschritte bei der Senkung ihres Energiebedarfs gemacht, doch ist dies nicht nur auf die Energieeffizienz zurückzuführen, sondern auch auf die fortschreitende Deindustrialisierung und den anhaltenden Mangel an Wettbewerbsfähigkeit. Erneuerbare Energien machen inzwischen mehr als ein Drittel der Stromerzeugung in der EU aus, und der Anteil der Kernenergie liegt bei etwa 25 % – beide Zahlen liegen weit über den weltweiten Durchschnittswerten. Die Integration der erneuerbaren Energien und der Kernenergie in den Strommix ist ein Schritt in Richtung Dekarbonisierung, der jedoch mit einem Anstieg der Energiepreise einhergeht, was sich negativ auf den Wohlstand und den Fortschritt der Bürger und der Industrie auswirkt. Diese Errungenschaften sind jedoch auf der globalen Bühne weitgehend symbolisch, da der Rest der Welt seinen Verbrauch an fossilen Brennstoffen weiterhin viel schneller steigert. Der Anteil der EU an der weltweiten Energie- und Stromerzeugung ist nach wie vor relativ gering, was ihren Einfluss auf globale Trends begrenzt.

Im Jahr 2024 erreichten die weltweiten energiebedingten CO₂-Emissionen 35.492 Millionen Tonnen, wobei fast 70 % dieser Zahl auf Nicht-OECD-Länder entfielen. Allein auf China entfiel ein Drittel des weltweiten Gesamtausstoßes. Obwohl die EU ihre Emissionen seit 1990 um 30 % gesenkt hat, wurden diese Fortschritte durch den erheblichen Anstieg der Emissionen in China, Indien und anderen Entwicklungsländern überschattet.

Der Bericht verdeutlicht den krassen Gegensatz zwischen der ehrgeizigen Energiewendepolitik der EU und der globalen Realität. Der Grüne Deal und die damit verbundenen Maßnahmen haben den EU-Energiesektor zwar umgestaltet, aber auch die Energiepreise in die Höhe getrieben und, wie es im Bericht von Mario Draghi heißt, die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Außerhalb der EU ist die Energiepolitik in erster Linie auf Wirtschaftswachstum und Energiesicherheit ausgerichtet und legt weniger Wert auf die Reduzierung von Emissionen. Diese Divergenz verdeutlicht die begrenzten globalen Auswirkungen der Energiewende in der EU und die Schwierigkeit, weltweit signifikante Emissionssenkungen zu erreichen.

Die Welt befindet sich derzeit nicht in einer globalen Energiewende, sondern in einer Phase der Energieaddition, in der neue Energiequellen einfach zu den bestehenden hinzukommen, anstatt sie zu ersetzen. In Anbetracht der Tatsache, dass die große Mehrheit der Weltbevölkerung nach größerem Wohlstand und besserer Lebensqualität strebt – und damit nach billiger, reichlich vorhandener Energie, wie sie von der EU vor ihrer Umstellung auf den Ökologismus gewünscht wurde -, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Trends umkehren werden. Wirtschaftliche und soziale Zwänge sowie die Notwendigkeit einer sicheren Energieversorgung machen eine Reduzierung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen unwahrscheinlich.

Infolgedessen wird sich die Kluft zwischen den ehrgeizigen Klimazielen und der Realität des weltweiten Energieverbrauchs nur noch weiter vergrößern. Das Scheitern der angekündigten Klimaziele ist inzwischen so offensichtlich, dass man mit einer möglichen Aufkündigung des Pariser Abkommens rechnen kann, da es immer schwieriger wird, das Ausmaß dieses Scheiterns zu verbergen. Paradoxerweise schlägt die Europäische Kommission weiterhin utopische Ziele vor, wie z. B. eine 90%ige Reduzierung ihrer eigenen Emissionen bis 2040, während die neueste Ausgabe des Statistical Review of World Energy diesen Misserfolg deutlich aufzeigt.

Unter dem Strich: Was wir hier sehen, ist kein Ersatz, sondern eine Erweiterung – wobei fossile Treibstoffe nach wie vor im Mittelpunkt stehen.

Übersetzt von Christian Freuer

Samuel Furfari

Samuel Furfari ist Ingenieur und promovierte an der Universität Brüssel. Er ist Professor für Energiegeopolitik und -politik. 36 Jahre lang war er leitender Beamter in der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission. Er ist Autor zahlreicher Bücher.