Cet article a été écrit par Samuel Furfari et initialement publié sur europeanscientist.com.

Comme une horloge, on reçoit chaque année en juin la Revue statistique de l’énergie mondiale, consacrée à la géopolitique énergétique. De 1954 à 2022, BP s’est portée volontaire pour compiler ces données. Initialement, cette revue ne couvrait que le pétrole, mais elle a ensuite été étendue à tous les combustibles fossiles, et enfin aux énergies renouvelables et à l’énergie nucléaire. Depuis 2023, l’Institut de l’énergie poursuit ce travail essentiel d’analyse des évolutions quantitatives de la géopolitique énergétique.

Le 26 juin 2025, l’Institut de l’énergie a publié la dernière version contenant les données de 2024. Elle nous permet de conclure que peu de choses ont changé : le monde continue de dépendre fortement des combustibles fossiles. À l’échelle mondiale, le développement des sources d’énergie renouvelables est en retard sur la croissance de la demande énergétique, les combustibles fossiles représentant une part importante de cette croissance. Plutôt que de connaître une transition énergétique définitive, le monde traverse actuellement une phase d’addition énergétique, où les nouvelles énergies renouvelables complètent les sources d’énergie conventionnelles plutôt que de les remplacer. Mais examinons cela plus en détail.

Combustibles fossiles : le fondement inébranlable de l’énergie mondiale

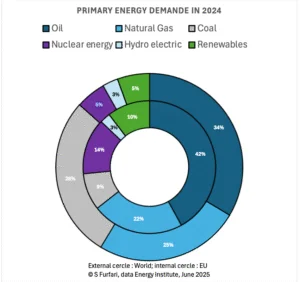

En 2024, l’offre énergétique mondiale a augmenté de 2 %, poussé par la hausse de la demande pour tous les types d’énergie. Les pays non membres de l’OCDE ont mené cette croissance, représentant la plus grande part et les augmentations annuelles les plus significatives. Maintenant que les données de 2024 ont été publiées par l’ « Energy Institute », il convient de mettre à jour le chiffre largement cité d’« environ 80 % » concernant la part des combustibles fossiles dans le mix énergétique mondial. En réalité, les combustibles fossiles restent la pierre angulaire du système énergétique mondial, représentant 86,6 % de la consommation totale d’énergie – 513 exajoules (EJ) sur 592 EJ au total. Il est important de noter que cette proportion est considérablement plus élevée que l’estimation communément citée de 80 %. Dans l’UE, les combustibles fossiles représentent toujours 73,4 %, malgré l’augmentation de la consommation d’énergies renouvelables. L’énergie nucléaire a fourni 31 EJ (5,2 %), l’hydroélectricité 16 EJ (2,7 %), et l’énergie éolienne et solaire, ainsi que les autres énergies renouvelables, 33 EJ (5,6 %).

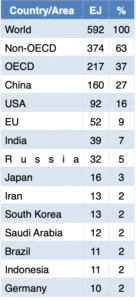

Tableau 1 : Principaux consommateurs d’énergie primaire, avec une consommation d’au moins 10 EJ en 2024. Données de l’Energy Institute pour 2025.

En termes de consommation d’énergie primaire, la Chine est de loin le plus gros consommateur, représentant plus d’un quart de la demande totale avec 160 EJ. La consommation de l’UE représente un tiers de celle de la Chine, soit 52 EJ. L’Allemagne est notamment l’un des pays dont le niveau de consommation est supérieur à 10 EJ.

La demande mondiale d’énergie a augmenté de 1,8 % entre 2023 et 2024. L’Amérique du Nord et l’UE ont enregistré les augmentations les plus modestes de la consommation d’énergie, avec des taux de croissance respectifs de 0,4 % et 0,3 %. En revanche, et malheureusement, l’Afrique a connu la plus faible augmentation absolue de la demande d’énergie, avec une augmentation de seulement 0,29 EJ, soit moins de 40 % de la demande supplémentaire de 0,73 EJ de l’UE. La région Asie-Pacifique a été le principal moteur de la demande mondiale d’énergie, représentant 65 % de la hausse mondiale et représentant désormais 47 % de la consommation mondiale totale d’énergie. La Chine et l’Inde ont enregistré des augmentations annuelles respectives de 2,4 % et 4,3 %.

Figure 1 : Part des combustibles primaires dans l’UE (cercle intérieur) par rapport au reste du monde (cercle extérieur). Données de l’Institut de l’énergie pour 2024.

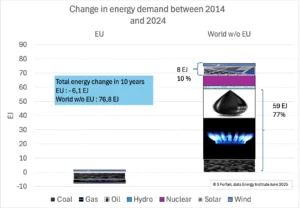

Afin d’évaluer l’efficacité des politiques de transition énergétique, il est utile d’analyser les évolutions de la dernière décennie et de comparer la trajectoire de l’Union européenne à celle du reste du monde. Cette approche comparative permet de déterminer si l’UE est véritablement le fer de lance de la transition mondiale ou si ses ambitions se révèlent de plus en plus isolées.

Les ambitions vertes de l’UE : AVANT-GARDE ou illusion ?

Au cours des dix dernières années, l’UE a réduit sa demande énergétique de 6,1 EJ. En revanche, le reste du monde a augmenté la sienne de 76,8 EJ, soit treize fois plus. Ce n’est pas surprenant, sachant que la compétitivité de l’UE est actuellement menacée par le Pacte vert. Cette tragédie est même reconnue par le rapport Mario Draghi, bien qu’il n’impute pas directement les fautes au Pacte vert par souci de rectitude politique. Le rapport incrimine plutôt la hausse des prix de l’énergie, pourtant une conséquence de la politique énergétique de l’UE.

Hors de l’Union européenne, les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire ont généré 8 EJ. Ce chiffre dépasse même l’évolution de la demande énergétique au sein même de l’UE. Néanmoins, au cours des dix dernières années, la consommation de combustibles fossiles a augmenté de 59 EJ. Cela signifie qu’en dehors de l’UE, la croissance des combustibles fossiles a dépassé celle des énergies renouvelables d’un facteur 7,3. Autrement dit, alors que les énergies renouvelables modernes se développent, l’utilisation des combustibles fossiles augmente à un rythme plus de sept fois supérieure. Contrairement à l’idée répandue au sein de l’UE selon laquelle l’écart entre les énergies renouvelables et les combustibles fossiles se réduit, la réalité est que cet écart se creuse.

Les faits montrent que l’UE a effectivement obtenu des résultats dans la transition énergétique, en transformant profondément son secteur électrique et en établissant des références en matière d’intégration des énergies renouvelables et de réduction des émissions. Cependant, les progrès de l’UE ne sont pas suivis ailleurs, et son leadership n’est que symbolique, car le reste du monde accélère davantage son utilisation des combustibles fossiles que celle des énergies renouvelables. Lorsqu’un dirigeant se rend compte que personne ne le suit, il doit se demander s’il est réellement un leader.

Figure 2 : Évolution de la demande d’énergie primaire sur dix ans dans l’UE et dans le reste du monde. Données de l’Energy Institute pour 2014 et 2024.

En 2024, la consommation totale de pétrole et de condensats a atteint un niveau record de 105 millions de barils par jour, soit une augmentation de 0,8 %. Sur une période de dix ans, la consommation de pétrole a augmenté de 1,1 %. Même dans l’UE, la consommation totale de pétrole a augmenté de 0,2 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant 11 millions de barils par jour. Selon l’Energy Institute, les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole. En 2024, ils ont atteint une production quotidienne de pétrole brut et de condensats de 13 194 millions de barils, soit une augmentation de 2,0 % par rapport à l’année précédente. Ce niveau de production a représenté 16 % du total mondial, soulignant le rôle important du pays sur le marché mondial du pétrole. Au cours de la décennie 2014-2024, la production américaine de pétrole brut et de condensats a augmenté à un taux annuel moyen de 4 %, reflétant une croissance soutenue et le dynamisme continu du secteur énergétique américain. L’année dernière, la Russie et l’Arabie saoudite se classaient respectivement deuxième et troisième en termes de production de pétrole brut et de condensat.

La consommation mondiale de gaz naturel s’est élevée à 4 128 milliards de mètres cubes en 2024, soit une hausse de 2,5 % en 2023. Les pays de l’OCDE ont représenté 43 % du total avec 1 784 milliards de mètres cubes, l’UE 7,8 % avec 323 milliards de mètres cubes et les pays non membres 56,8 % avec 2 344 milliards de mètres cubes. Les États-Unis ont ouvert la voie avec 902 milliards de mètres cubes (22 % de la consommation mondiale), suivis de la Chine avec 434 milliards de mètres cubes (10,5 %). Avec une croissance annuelle de 2 % au cours des dix dernières années, le gaz naturel apparaît comme le combustible mondial privilégié.

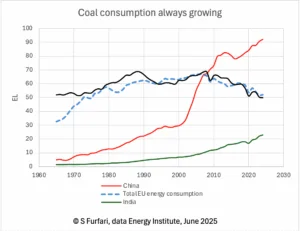

Contrairement au discours souvent véhiculé par les médias, la production de charbon a augmenté, passant de 165 EJ en 2014 à 182 EJ en 2024. Tandis que la production de gaz naturel progresse partout, les modes de consommation de charbon sont radicalement différents : 83 % du charbon est consommé dans la région Asie-Pacifique, dont 56 % en Chine. Ensemble, la Chine, l’Inde et l’Indonésie produisent 130 EJ, soit 71 % de la production mondiale de charbon.

Avec une consommation de charbon de 92 EJ, la consommation chinoise est 1,7 fois supérieure à la demande totale d’énergie primaire de l’UE. Bien que la consommation de charbon de la Chine ait diminué pendant la pandémie, elle s’est redressée depuis, tandis que l’UE a continué de réduire sa consommation totale d’énergie.

Il ne faut pas négliger ce point lorsque l’UE affirme vouloir montrer la voie dans la transition énergétique mondiale. Le contraste entre le discours vert de l’UE et la réalité de la demande énergétique mondiale est significatif, et pas seulement en Chine.

Figure 3 : Évolution de la consommation de charbon en Chine et en Inde par rapport à la consommation totale d’énergie primaire de l’UE.

Écarts en matière d’émissions : réalités mondiales et aspirations climatiques

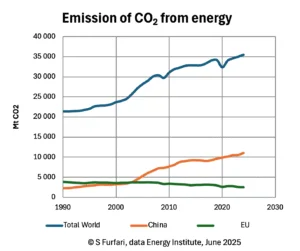

Ces tendances ont un impact direct sur les émissions de dioxyde de carbone. En 2024, les émissions mondiales liées à l’énergie ont atteint 35 492 millions de tonnes d’équivalent CO₂. Les pays de l’OCDE étaient responsables de 11 072 millions de tonnes de ce montant, tandis que les pays non membres de l’OCDE représentaient un niveau sans précédent de 68,8 % des émissions mondiales, soit 24 420 millions de tonnes. La Chine était le plus gros émetteur, générant 11 173 millions de tonnes d’équivalent CO₂, soit 31,5 % du total mondial. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 13,0 %, tandis que l’Union européenne était responsable de 7,0 %, avec 2 484 millions de tonnes. Une fois de plus, la volonté de mener une politique mondiale en matière de changement climatique est en train d’échouer. En dehors des forums de Bruxelles et de Strasbourg, les intérêts des dirigeants nationaux résident dans la prospérité plutôt que dans l’objectif utopique de réduction des émissions de CO₂. Même si l’UE poursuivait sa décroissance, volontairement ou involontairement, cela ne modifierait pas la dynamique de croissance des émissions mondiales de CO₂.

Ceci est également démontré par le fait que les émissions mondiales de CO₂ dues à la croissance énergétique ont augmenté de manière substantielle de 65 % entre 1990 – la décennie précédant l’adoption par l’ONU de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 1992 – et 2024. Alors que l’UE a réduit ses émissions de 30 % (de 3 628 à 2 483 MtCO₂, soit 1 145 MtCO₂), les émissions de la Chine ont atteint 11 173 Mt, soit une augmentation de 373 % par rapport à 1990. Le pays avec le pourcentage d’augmentation le plus élevé est le Vietnam avec 1 758 %. Les émissions de l’Indonésie ont augmenté de 446 % en raison de son utilisation intensive du charbon, comme mentionné précédemment. Grâce à l’abondance et au faible prix du gaz de schiste, les États-Unis ont réduit leur combustion de charbon et leurs émissions de 8 %. Il n’est donc pas exagéré d’affirmer que l’UE a dépensé des milliards pour une réduction mineure, qui a été entièrement compensée par les seules émissions de la Chine, sans parler de celles du reste du monde.

Figure 4 : Émissions de CO₂ liées à la consommation d’énergie. EI, données pour 2024.

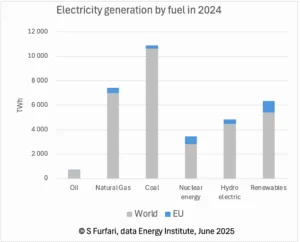

En même temps, l’augmentation de la demande mondiale d’électricité continue de dépasser la croissance globale de la demande énergétique. Des augmentations notables de la consommation d’électricité ont été enregistrées dans toutes les régions, les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient étant en tête avec des taux de croissance de la production d’électricité de 5,4 % et 5,3 %, respectivement. Au cours de la dernière décennie, la production mondiale d’électricité a considérablement augmenté, passant de 24 073 térawattheures (TWh) en 2014 à 31 256 TWh en 2024. Cela représente une augmentation de 7 183 TWh, soit 30 %. La Chine se distingue comme le premier producteur mondial, produisant 10 087 TWh en 2024 et représentant 32 % de la production mondiale d’électricité.

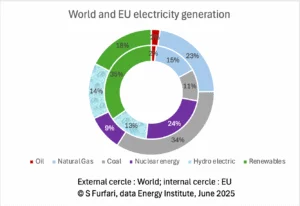

Le mix de production d’électricité de l’Union européenne diffère sensiblement de la moyenne mondiale. À l’échelle mondiale, le charbon reste le combustible dominant pour la production d’électricité, représentant plus d’un tiers de la production totale. En revanche, au sein de l’UE, les sources renouvelables – principalement l’éolien et le solaire – constituent plus d’un tiers du mix électrique, dépassant largement le charbon. L’énergie nucléaire joue également un rôle plus important dans l’UE qu’à l’échelle mondiale. Tandis que l’énergie nucléaire contribue moins de 10 % de la production mondiale d’électricité, elle représente environ un quart de l’approvisionnement en électricité de l’UE. De plus, le gaz naturel ne représente que 15 % de la production d’électricité dans l’UE, alors qu’il constitue près d’un quart du total mondial. Ces différences mettent en évidence la composition particulière du portefeuille énergétique de l’UE, reflétant les choix politiques et la disponibilité des ressources régionales.

Figure 5 : Mix énergétique pour la production d’électricité dans le monde et dans l’UE. Données de l’EI 2025

Figure 6 : Part de l’électricité dans l’UE selon la source d’énergie. Données de l’EI 2025.

La figure 6 montre que la part de l’Union européenne dans la production mondiale d’électricité reste relativement faible, toutes sources d’énergie confondues. Même si la contribution de l’UE est légèrement supérieure pour le nucléaire et les énergies renouvelables, cet écart n’est pas significatif. Par conséquent, il est peu probable que la production d’électricité au sein de l’UE serve de modèle pour les futurs développements mondiaux, quelle que soit la source d’énergie.

L’approvisionnement mondial en énergie renouvelable a augmenté de 8 %, la Chine contribuant davantage à cette expansion que tous les autres pays réunis et étant responsable de 58 % de l’augmentation totale.

UN Ajout, mais pas de transition

Dans le Bilan statistique mondial de l’énergie 2025, nous n’avons pas souvent fait état des données d’autres sources, souhaitant simplement souligner le décalage géopolitique entre les résultats de la politique énergétique de l’UE et ceux du monde entier. Malgré le discours largement répandu sur la transition énergétique (l’UE Energiewende), nous avons constaté que les combustibles fossiles demeurent la pierre angulaire du système énergétique mondial. En 2024, ils représentaient 87 % de la consommation énergétique mondiale totale, soit 10 % de plus que le chiffre généralement avancé de 80 %. Cette prédominance persiste malgré le développement des énergies renouvelables, principalement l’éolien et le solaire intermittents et variables. Cela indique que le monde traverse une phase d’« ajout d’énergie » plutôt qu’une véritable transition : les énergies renouvelables complètent les combustibles fossiles, sans les remplacer.

Les sources d’énergie renouvelables connaissent une croissance rapide en termes absolus. En 2024, l’éolien, le solaire et les autres énergies renouvelables ont contribué à hauteur de 33 EJ (5,6 %) au mix énergétique mondial, tandis que l’hydroélectricité a contribué à hauteur de 16 EJ (2,7 %). Cependant, la croissance des énergies renouvelables ne suit pas le rythme de la demande énergétique mondiale. Au cours de la dernière décennie, la consommation de combustibles fossiles a augmenté de 59 EJ, soit une croissance 7,3 fois supérieure à celle des énergies renouvelables.

Les pays non membres de l’OCDE, notamment ceux de la région Asie-Pacifique, sont les principaux moteurs de la croissance de la demande énergétique mondiale. En 2024, la région a représenté 65 % de la croissance mondiale de la demande énergétique et représente actuellement 47 % de la consommation énergétique mondiale totale. La Chine est le plus gros consommateur d’énergie, responsable de plus d’un quart de la demande mondiale et de 56 % de la consommation mondiale de charbon. En revanche, les pays de l’OCDE, y compris l’UE et l’Amérique du Nord, n’ont connu qu’une croissance modeste de leur demande énergétique.

Si l’Union européenne a progressé dans la réduction de sa demande énergétique, cela n’est pas uniquement dû à l’efficacité énergétique, mais aussi à la désindustrialisation en cours et à un manque persistant de compétitivité. Les énergies renouvelables représentent désormais plus d’un tiers de la production d’électricité de l’UE et l’énergie nucléaire environ 25 % – deux chiffres bien supérieurs aux moyennes mondiales. L’intégration des énergies renouvelables et du nucléaire dans le mix électrique constitue une étape vers la décarbonation, mais elle s’accompagne d’une hausse des prix de l’énergie, ce qui nuit à la prospérité et au progrès des citoyens et de l’industrie. Cependant, ces avancées sont largement symboliques à l’échelle mondiale, car le reste du monde continue d’accroître sa consommation de combustibles fossiles à un rythme beaucoup plus rapide. La part de l’UE dans la production mondiale d’énergie et d’électricité reste relativement faible, ce qui limite son influence sur les tendances mondiales.

En 2024, les émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie ont atteint 35 492 millions de tonnes, les pays non membres de l’OCDE représentant près de 70 % de ce chiffre. La Chine à elle seule représentait un tiers du total mondial. Bien que l’UE ait réduit ses émissions de 30 % depuis 1990, ces progrès ont été éclipsés par les augmentations substantielles des émissions observées en Chine, en Inde et dans d’autres économies en développement.

Le rapport souligne le contraste saisissant entre les politiques ambitieuses de l’UE en matière de transition énergétique et la réalité mondiale. Même si le Pacte vert de l’UE et les politiques qui en découlent ont transformé son secteur énergétique, ils ont également entraîné une hausse des prix de l’énergie et, comme l’indique le rapport Mario Draghi, mis en péril la compétitivité. Hors de l’UE, la politique énergétique est principalement axée sur la croissance économique et la sécurité énergétique, l’accent étant moins mis sur la réduction des émissions. Cette divergence souligne l’impact limité de la transition énergétique de l’UE à l’échelle mondiale et la difficulté de parvenir à des réductions significatives des émissions à l’échelle mondiale.

Plutôt que de connaître une transition énergétique mondiale, le monde se trouve actuellement dans une phase d’addition énergétique, où de nouvelles sources d’énergie s’ajoutent simplement aux sources existantes au lieu de les remplacer. Étant donné que la grande majorité de la population mondiale aspire à une plus grande prospérité et à une meilleure qualité de vie – et donc à une énergie abondante et bon marché, comme le souhaitait l’UE avant sa conversion à l’écologie – il est hautement improbable que ces tendances s’inversent. Les impératifs économiques et sociaux, ainsi que la nécessité d’un approvisionnement énergétique sûr, rendent improbable une réduction de la demande en combustibles fossiles.

En conséquence, l’écart entre les ambitions climatiques et la réalité de la consommation énergétique mondiale ne fera que se creuser davantage. L’échec des objectifs climatiques annoncés est désormais si flagrant qu’il est raisonnable d’anticiper un possible abandon de l’Accord de Paris, tant il sera de plus en plus difficile d’en dissimuler l’ampleur. Paradoxalement, alors que la dernière édition du Rapport statistique sur l’énergie mondiale démontre clairement cet échec, la Commission européenne continue de proposer des objectifs utopiques, comme une réduction de 90 % de ses propres émissions d’ici 2040.

En résumé, ce à quoi nous assistons n’est pas un remplacement, mais une expansion, les combustibles fossiles restant au cœur de cette évolution.

Traduit par Eric Vieira

Samuel Furfari

Samuel Furfari est ingénieur et docteur de l’Université de Bruxelles. Il est professeur de géopolitique et de politique énergétique. Il a occupé pendant 36 ans un poste de haut fonctionnaire à la Direction générale de l’Énergie de la Commission européenne. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.